نهج البلاغة في ضوء علم اللغة الاجتماعي

هوية الکتاب

رقم التصنيف: 412

نهْجُ البَلَاغَةِ فِي ضَوْءِ عِلْمِ اللَّغَةِ الاجْتِمَاعِيِّ

نعمة دهش فرحان الطائيّ

الواصفات: / البلاغة العربية//فقه اللغة/

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2015/3/1292)

ردمك 9 - 14 - 608 - 9957 - 978 ISBN

عمان - شارع الملك حسين - مجمع الفحيص التجاري

هاتف 96264611169+ ص ب 922762 عمان - 11192 الأردن

DAR ALMANHAJIAH Publishing - Distributing

Tel: + 962 6 4611169 P.O.Box: 922762 Amman 11192 - Jordan

E - mail: info@almanhajiah.com

جميع الحقوق محفوظة للناشر. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي من الناشر

All rights Reserved. No part of this book may be reproduced. Stored in a retrieval system. Or transmitted in any form or by any means without prior written permission of the publisher.

محرر رقمي : روح الله قاسمي

ص: 1

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

صَدَقَ اللهُ العَظیم

نَهجُ البَلاغَة

في ضَوءِ عِلمِ اللُّغَةِ الاِجتِماعيّ

ص: 3

نَهْجُ البَلَاغَة

في ضَوْءِ عِلْمِ اللُّغة الاجْتِمَاعِيِّ

نعمة دهش فرحان الطائيّ

الطبعة الأولى

1437 ه - 2016 م

الدار المنهجية

للنشر والتوزيع

ص: 5

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

سورة الحجرات الآية: 13

ص: 6

الفهرس

تقديم ... 11

المقدمة ... 13

التمهيد

مصطلحات ومفاهيم أساسية

التعريف بعلم اللغة الاجتماعيّ ... 19

علم اللغة الاجتماعيّ والعلوم الأخرى ... 26

التفكير الاجتماعيّ عند اللُّغويين العرب القدامى ... 38

الفصل الأول

سمات الإمام (علیه السلام) السّلوكيّة وأثرها في المجتمع

المبحث الأول / لغة التنشئة الاجتماعيّة في (نهج البلاغة) ... 57

المبحث الثاني / الأنماط السّلوكيّة عند الإمام (علیه السلام) في نهج البلاغة ... 83

سمات الأنماط السّلوكيّة في نهج البلاغة ... 83

الازدواج السّلوكيّ للأنماط (صراع الوظائف) ... 97

المبحث الثالث / اثر المجتمعات في تنوع الوظائف اللغوية ... 99

المجتمع المكيّ ... 99

المجتمع المدينيّ ... 100

المجتمع الكوفيّ ... 101

المجتمع الشّاميّ ... 101

المجتمع البصريّ ... 112

مجتمع الزّنج ... 114

ص: 7

الفصل الثاني

البنيةُ الاجتماعيّةُ ونُظُمُ اصلاحها

المبحث الأول / النظامان: (الإداريّ والاقتصاديّ) ... 127

النظام الإداري ... 127

أثر الكتّاب في إدارة الدولة ... 132

الضمان الاجتماعي ... 137

الكوارث الطبيعية ومسؤولية الدولة ... 140

النظام الاقتصاديّ ... 141

ظاهرة الاحتكار ... 147

النظرة العامة للحرف والصناعات ... 149

الزراعة والأرض والزرّاع ... 152

المبحث الثاني / النظامان: (السياسي والقضائي) ... 155

النظام السياسيّ ... 155

لغة المواثيق والاتفاقيات ... 166

إصلاح النظام السياسي عند الإمام (علیه السلام) ... 174

النظام القضائيّ ... 175

الرقابة ... 181

الحصانة الاقتصادية ... 182

استقلال القضاء ... 182

المبحث الثالث / التصنيفات الاجتماعيّة ... 189

التصنيف الطبقيّ ... 189

التصنيف النفسيّ ... 201

التصنيف العلميّ ... 204

التصنيف الإنسانيّ ... 205

التصنيف الإيمانيّ ... 205

ص: 8

الفصل الثالث

الظواهر الاجتماعيّة في نهج البلاغة

المبحث الأول / الظاهرة التّنظيميّة (الأسرة والعشيرة والقبيلة) ... 213

الأسرة ... 214

العشيرة والقبيلة ... 229

المبحث الثاني / الظاهرة الثقافيّة (الاعراف والعادات والتقاليد) ... 243

المبحث الثالث / الظاهرة السِّياقيّة (المُحرَّم اللغويّ - تابو - ) ... 265

ما يختصُّ بالموت ومقدماته وأسبابه وعلاماته ومتعلقاته ... 266

ما يختصُّ بالأمراض والأوبئة ... 273

ما يختصُّ بدنس الفاحش من الألفاظ ... 275

ما يختصُّ بألفاظ السياسة وعلائقها ... 282

الفصل الرابع

البنية اللغويّة وأثرها في المتلقي

المبحث الأول / البُعد التواصليّ (تحليله، أنماطه) ... 295

المبحث الثاني / وسائل الإقناع التداوليّ ... 315

المبحث الثالث / وسائل التأثير التّداوليّ ... 331

الازدواج اللغويّ (اللهجيّ) ... 349

الخاتمة والاستنتاجات ... 357

المصادر والمراجع العربية والأجنبية ... 363

ملخص الأطروحة باللغة الانجليزية ... 381

ص: 9

تقديم

العلّامة الأستاذ الدكتور

نعمة رحيم العزاويّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)

أتى على (نهج البلاغة) حين طويل من الدهر، يحسبه الأدباء والنقاد كتابًا فنيّا حسب، لا يُنظر فيه إلّا من الجانبِ البيانيِّ والبلاغيِّ، ولم يكن هؤلاء الناظرون بمخطئين، فالنهج يُعدُّ في الذروة من البيان، كما يُعدُّ الكشف عن جمالياته غايةَ ما يطمحُ إليه الدارسون ونقاد الأدب. ومنذُ زمنٍ قريبٍ اتجه اللغويون إليه؛ ليدرسوا بنيته اللغويَّة، وما يتركب منه هذا النصُّ الإبداعيّ من أصواتٍ وصيغٍ وتراكيب، وهذا يعني أنَّ كلا هذين الفريقين من الدارسين لم تجذب اهتمامهم مضامين نهج البلاغة، وما اشتمل عليه من قيمٍ اجتماعيَّةٍ هدفها بناء المجتمع الإسلاميّ في زمن الإمام علي (علیه السلام) والأزمان التي تلته حتى يومنا هذا.

وبعد ظهور ما يعرف ب (علم اللسانيات الاجتماعية) الذي يدرس النصوص الإبداعية في ضوء علاقتها بالمجتمعات التي تُنشأ فيها، طافت ببعض الأذهان فكرةٌ ليست بالسهلةِ أو اليسيرةِ، وأعني بها تحليل النصوص الأدبية الرفيعة، وعلى رأسها (نهج البلاغة)، في ضوء الظواهر والقضايا التي يُعالجها هذا الضربُ من العلم اللغويِّ الجديد.

ومن هؤلاء الدارسين الذين استثار هذا النحو من التحليل الاجتماعيّ للغة الأدب، هو الدكتور نعمة دهش الطائيّ، فعرض عليّ ما اعتزم أن يكون موضوعًا لأطروحته، وهو: (سوسيو لسانيات نَهْجُ البَلَاغَةِ) فاستحسنت هذا الموضوع؛ لجدته وطرافته، وليكون بداية منهج جديد، تُدرس نصوص الأدب القديم والحديث في ضوئه. ولكني أعلمت الدكتور نعمة دهش حينئذ أنَّهُ لن يجد كتابًا واحدًا قد سبقه إلى هذا الضرب من الدرس الاجتماعيّ للغة النصوص، اللّهم إلّا كتابًا عنوانه: (أبو العلاء ناقدُ المجتمع) للدكتور زكيّ المحاسنيّ الذي صدر عام 1962 م، ولا يخفى أنَّ الفكر

ص: 11

الاجتماعيّ للإمام عليّ (علیه السلام) يفوق ما عند أبي العلاء المعريّ من هذا اللون من الفكر؛ لشمول فكر الإمام واستيعابه أهم ما ينهض بالمجتمعات، ويعرج بها في مراقي الفضل والكمال.

لقد كان الإمام علي (علیه السلام) قد شخَّصَّ الأدواء التي تعصف بالمجتمع، وتسلبه السعادة، والقدرة على النهوض، فاختار أنْ تكون السنواتُ القليلةُ التي حكم فيها فرصةً سانحةً، يعالج خلالها أوصاب المجتمع، ويهدي رعيته إلى ما يبرئهم من تلك الأوصاب، فجاءت خطبه البليغة التي ضمَّها النهج علاجًا شاملًا ناجعًا، يضمن لمن سمعها في حين إنشائها، ولمن يقرؤها وهي مدوّنة سعادة الدنيا، وخير الآخرة.

ومن هنا تأتي أهمية هذه الكتاب، فهو وثيقة تاريخية، ترسم لنا معالم المجتمع الذي ولي الإمام (علیه السلام) أمره، وصار مسؤولًا عن قيادته، وتضع أمامنا الصورة المُثلى لما يجب أنْ تكون عليه المجتمعات في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.

وبعد فإنَّ هذا الكتاب الذي أقدمه إلى القرّاء، كتابًا جديدًا في فكرته، وفي المنهج الذي سلكه فيه مؤلفه، سيكون نقطة مضيئة في التأليف اللغويّ الأدبيّ في هذا العصر.

والله ولي التوفيق ...

ص: 12

المقدمة

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ) الروم 22

صدق اللّه العلي العظيم

الحمدُ لله الذي بَطَنَ خفيّات الأمور، ودلّت عليه أعلامُ الظّهور، وانطقَ لسانَ الإنسانِ، فأفصحَ بعجيبِ البلاغةِ وسحرِ البيان، والصّلاةُ والسّلامُ على مَنْ تبوأَ من الفصاحةِ ذروتَها، واقتعدَ من سمو الخلقِ الرفيعِ عواليَ المعالي، محمّدٍ المجتبى شجرةِ الإيمانِ، وعلى آلهِ ولا سيّما (عليّ) أمير البيان، وصحبه الأبرار ومن اتبعهم بإحسان.

أما بَعْدُ ...

فسببُ اختياري كتابَ (نهج البلاغةِ) موضوعًا للكتاب هو أنَّهُ يمثل رافدًا ثرًّا من روافد العربية، فقد رُكَّبَ من فنون الفصاحة ووجوه البلاغة أعلى ذروة السّنام وبهما أراد الإمام (علیه السلام) أنْ يؤثّر في سامعيه لكي يلبّوا ما يريد منهم، فكان يستعمل مفردات القبائل العربية التي انضوت تحت لوائه وتراكيبها، إذ لم يكن جيشه في الغالب حجازيًّا، فما ألقى من المفردات في كلامه لقبيلةٍ معينةٍ غَرُبَ عن الأُخرى وهكذا.

فوجدتُ أفضل ما يمكن دراسته في هذا الجانب من فروع علم اللّغة هو علم اللّغة الاجتماعيّ، الذي يُعدُّ برزخًا بين الدّراسات اللّغويّة والدّراسات الاجتماعيّة.

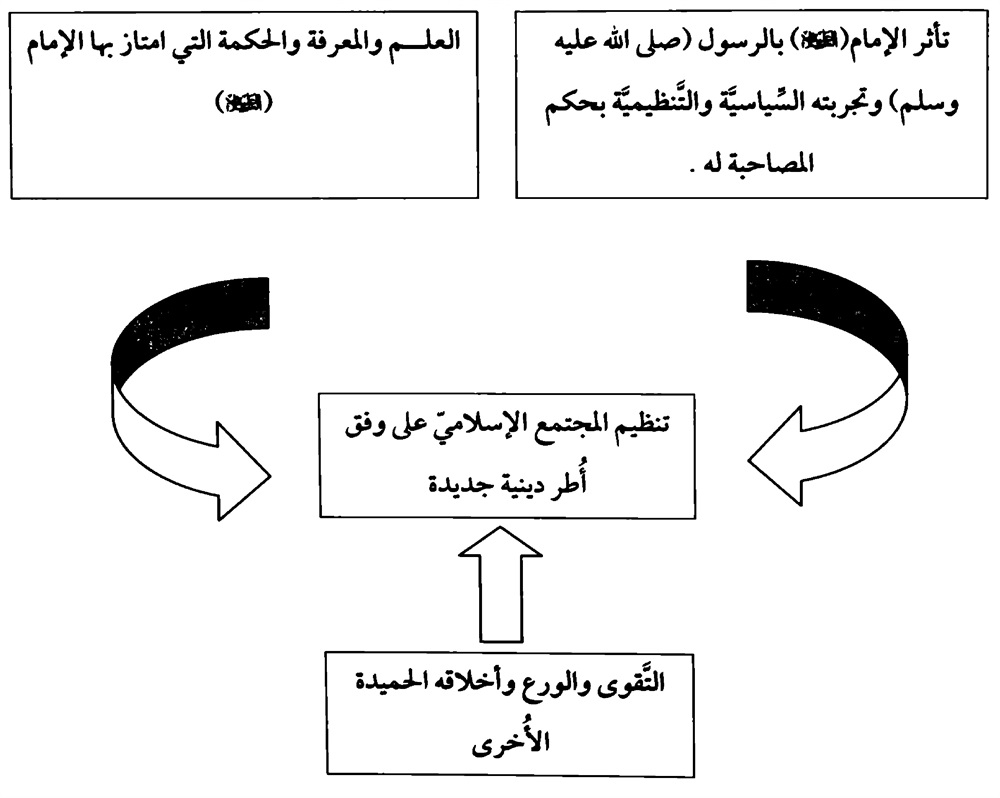

اقتضى منهج البحثِ أنْ يقسم على أربعةِ فصولٍ، في كلِّ فصلٍ منها ثلاثة مباحث، سبقتها مقدمة تمهيدية، تمثّلت بدراسة المصطلحات والمفاهيم الأساسيّة في علم اللّغة الاجتماعيّ، وانطلاقاً من نظريةِ (الواعظِ المتعظِ) التي طبّقها الإمام (علیه السلام) في مجتمعه جعلتُ الفصلَ الأوّلَ خاصًّا ب (السمات السلوكيّة للإمام علي (علیه السلام) وأثرها في المجتمع)؛ لأنَّهُ لا يمكن دراسة مجتمع ما على وفقِ نصوصٍ أدبيةٍ من غير دراسة الفرد المُنشئ إياها والظّروف المحيطة بالنَّصِّ، فجاءَ الفصلُ في ثلاثة مباحث، خصصتُ المبحث الأوّل منها: للتنشئة الاجتماعية للإمام علي (علیه السلام) التي منها استطاع

ص: 13

الإمام (علیه السلام) تطبيق النظريّة الإسلامية على نفسه أوّلًا، ثم على مجتمعه. وجاء المبحث الثاني بعنوان (الأنماط السِّلوكيّة وأثرها في لغة نهج البلاغة)، وهذا المبحث يُعدُّ التّطبيق العمليّ الاجتماعيّ لما أنْشِئَ عليه الإمام (علیه السلام). أما المبحث الثالث فخصصته ل (أثر المجتمعات في تعدد الوظائف اللغويّة عند الإمام) وما يوجد من تأثرٍ وتأثير فيما بين تلك الأنماط والمجتمعات، وتأثير ذلك في لغة نهج البلاغة.

أما الفصلُ الثاني فخصصتهُ (اللغة والبنية الاجتماعيّة)، وفيه ثلاثة مباحث، خصصتُ المبحث الأوّل للنظامين (الإداريّ والاقتصاديّ) وخصصتُ المبحث الثاني للنظامين (السِّياسيّ والقضائيّ)، في حين خصصتُ المبحث الثالث للتصنيفات الاجتماعيّة، التي جاءت في نهج البلاغة، وبيان ما فيها من طبقات مترابطة ترابطًا عضويًا.

ويمثل هذا الفصل البناء الاجتماعيّ في حكومة الإمام (علیه السلام) على وفق النظرّية الإسلاميّة، متضمناً إصلاح الأنظمة المنحرفة، بعد الكشف عن أسباب تلك الانحرافات، ويضم هذا الفصل جملة من القضايا اللّغوية، منها: تنظيم السّياسة اللّغوية للمجتمع، وتنظيم لغة التّعاقد والتّعاهد بين الأُمم والحكومات وبيان الألفاظ المتداولة في كلِّ طبقة من طبقات المجتمع.

أما الفصل الثّالث الموسوم ب (الظّواهر الاجتماعيّة في نهجِ البلاغةِ) فقد جاء على ثلاثةِ مباحث عقدتُ مبحثه الأوّل للظّاهرة التنظيميّة على وفقِ ثلاثةِ محاور: هي: (الأُسرة والعشيرة والقبيلة)، وعقدتُ المبحث الثّاني للظّاهرة الثّقافيّة، ودراسة الظّواهر التّراثيّة فيها، في ضوءِ الأعراف والتّقاليد والعادات، التي قيلتْ في تلك المجتمعات الجاهليّة القديمة، التي ضمنها الإمام (علیه السلام) في كلامه. في حين عقدتُ المبحث الثالث لظاهرة المُحرَّم اللّغويّ (تابو - tabo)، التي تبيّن في ضوئها إتباع الإمام (علیه السلام) النّهج القرآنيّ في تجنب التّلفظ بالاسم الصّريح للمُحرَّم، وإبداله بلفظٍ حسنٍ مُوحٍ بمضمونِهِ.

ص: 14

أما الفصل الرّابع فقد تناولتُ فيه (البينة اللّغويّة وأثرها في المتلقي)، وفيه ثلاثة مباحث، خصصتُ الأوّل منها للكشف عن (وسائل الإقناع التّداوليّ)، وخصصتُ المبحث الثاني (وسائل الاستمالة التداوليّة)، في حين خصصتُ المبحث الثّالث ل (البعد التّواصليّ - تَحْلِيلُهُ، وَ أَنْمَاطُهُ)، والجدير بالذّكر أنّني التقيتُ بالدّكتور الأُستاذ محمد الأوراغيّ صاحب النّظريّة النّسبيّة في اللّسانيات الحديثة، الذي خُصص للإشراف على البحث في أثناء بعثتي الدّراسية لدولة المغرب وأطلعتُهُ على الفصول الثّلاثة الأولى، وقد أظهر استحسانه وإعجابه بفكرة البحث وخطته، ثم وضع لي خطة الفصل الرّابع واطلعتُ مشرفي عليها هاتفيًّا فاستحسنها، وبعد الانتهاء من كتابة هذا الفصل عرضتُه على الأُستاذ الأوراغيّ، فشجعني عليه وهنأني بإتمامه.

ومن الصّعوبات التي واجهت البحث قلة المصادر والمراجع في علم اللّغة الاجتماعيّ وتكرار المباحث في تلك الكتب، وعدم وجود دراسة في ضوء هذا العلم تناولت المجتمعات القديمة من طريق تراثها الأدبيّ، ممّا أوجب عليّ تأسيساً جديداً في جانب من جوانب هذا العلم.

وإن حداثة قلمي في الكتابات اللغويّة الاجتماعيّة، استدعت مني الحذر، حسبي أنني توخيتُ فيما كتبت الصوابَ ما استطعت ولا أدعي أنَّ هذه الصفحات قد بلغتْ درجةً من الإتقانِ، تعصمها من الزلل والوقوع في الخطأ؛ لأنَّ صاحبَها في حيثياتِه وإبعادِه ليس بالكاملِ ولا المعصوم، فكيف هي؟ بيد أنَّ ما يثير بي الأمل، ويشعل من وهج نشاطي ويقلل من لوم نفسي لنفسي أنّي ما ادّخرت جهدًا، وما استبقيت ذخرًا من أجل الوصول إلى المادة العلميّة النافعة التي تخدم الكتاب، فإنْ نجحتُ ف (ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) المائدة / 54، وإنْ كان في البحث هناتٌ وهفواتٌ فمن نفسيّ وتقصيريّ، والله الهاديّ إلى طريق الصوابِ، قال تعالى: (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 14 وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ)القيامة / 14 - 15.

وقبل أنْ أطوي اللّسان وأُریح القلم من سيره ما أحوجني إلى أنْ أُلبي نداءَ الرحمن في قوله: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) إبراهيم / 7،

ص: 15

فالحمد لله والشّكر لله على نعمته الّتي مَنَّ علي بها، وأُجهر بما أضمر في نفسي من شكرٍ و امتنانٍ لأقدمه بين يدي المُفكر اللّغويّ أ.د. نعمة رحيم العزاويّ، الذي تكرم بالتقديم لهذا الكتاب، وتلطف برسم معالمه، وأردف لتقويم معوجه، فضلاً عن أنَّهُ قد أفادني من غزيرِ علمِهِ، وهداني إلى الصواب بسديدِ رأيهِ للوصول إلى هذه الحصيلة العلميّة، فجزاهُ اللهُ خيرَ الجزاءِ، وأجزلَ لهُ في العطاءِ، وبوّأهُ مقامَ الصالحين، إنَّهُ نعم المُولى ونعم المُجيب.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين ...

ص: 16

نهج البلاغة

في ضَوْءِ عِلْمِ اللُّغة الاجْتِمَاعِيِّ

التمهيد

ص: 17

التمهيد

مصطلحاتٌ ومفاهيمُ أساسيّةٌ

- التّعريفُ بعلم اللغةِ الاجتماعيّ:

يُعدُّ علم اللغة الاجتماعيّ فرعاً مهماً من فروع علم اللغة العام أو علم اللسانيات، فهو يهتم بدراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع؛ لأنَّه ينظم كلَّ جوانبِ بنيةِ اللغةِ وطرائِق استعمالها، التي ترتبط بوظائفها الاجتماعية والثقافية، وليس المقصود بهذا العلم أنَّه تركيبة أو توليفة من علمي اللغة والاجتماع، أو أنَّهُ مزيجٌ منهما أو تجمع لقضاياهما ومسائلهما، وإنَّما هو الذي يبحث عن الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع المجتمع (1)، فهو ينظر في التغييرات التي تطرأ على بنية اللغة استجابة لوظائفها الاجتماعيّة المختلفة، مع بيان هذه الوظائف وتحديدها، لذا يمكن تعريفه بأنَّهٌ لعلم الذي يبحث في التفاعل بين جانبي السلوك الإنسانيّ، أي استعمال اللغة والتنظيم الاجتماعي للسلوك (2)، ويركِّز في موضوعات ترتبط بالتنظيم الاجتماعيّ لسلوك اللغة وسلوكيات مستعمليها.

من المعلوم أنَّ علم اللغة العام على قسمين: أولهما النظريّ، والآخر التطبيقيّ، وينتمي علم اللغة الاجتماعيّ إلى الأخير، فهو يدرس مشكلات اللهجات الجغرافيّة والاجتماعيّة أو الطبقيّة من حيث خصائصها الصوتيّة والصرفيّة والنحويّة والدلاليّة وتوزيعها في داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات الاجتماعيّة المختلفة، ويدرس مشكلات الازدواج اللغويّ، مثل الفصحى والعامية واللغة الرسميّة وغير الرسميّة،

ص: 19

1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ - المدخل - ، د. كمال محمد بشر - / 47، دار غريب للطباعة والنشر - (ب.ت).

2- ينظر: نفسه / 41.

لذا هو أحد مجالات النمو والتطور في الدراسات اللغويّة من منظور مناهج

والدراسة (1).

إنَّ القدر الأكبر من هذا النّمو والتّطوّر قد حدث في نهاية الستينيات، وبداية السبعينيات من القرن الماضي نوعاً من نفض الغبار وتجميع الشتات لأهم النقاط والمسائل المتوصل إليها، والسعي إلى الكشف عن كثيرٍ من الغموض الذي كان يغشى طبيعة اللغة وطبيعة المجتمع (2). ونجد ذلك زاخراً في مؤلفات برلينك (Burling) 1970 م، وبرايد (Pride) 1971 م، وفيشمان (Fishman) 1972 م، ... وسواهم (2).

ولا يعني هذا أنَّ دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع من ابتكار مرحلة الستينيات، بل إنَّ هناك تراثاً قديم العهد في دراسة اللهجات ودراسة السياق الاجتماعيّ، وهو من قبيل العلاقات بين معاني الكلمات والثقافات المختلفة، وسياقات الموقف، وكلُّ ذلك وغيره من السِّياقات الاجتماعية يقع ضمن علم اللغة الاجتماعيّ. وفي وقتنا الحاضر ازداد الاهتمام بدراسة اللغة اجتماعيّاً، للكشف عمّا كان غامضًا من طبيعة اللغة وطبيعة المجتمع؛ لأنَّ اللغة سلوك اجتماعيّ، ولا يمكن لأية لغة أن تحيا إلا في ظلِّ مجتمع إنسانيّ، وهذه الحقيقة عبر عنها فندريس بقوله: " في أحضان المجتمع تكوّنت اللغة ووجدت يوم أحسّ الناس بالحاجة إلى التفاهم فيما بينهم " (3)، بل الأمر أوسع من ذلك فاللغة سرُّ بقاء المجتمع على الرغم من مرور الزمن (5)؛ لأنَّ التواصل بين الأفراد هو.

ص: 20

1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د.هدسن / 12، ترجمة: د. محمود عياد، عالم الكتب، القاهرة، ط 2، 1990م. (2) ينظر: نفسه / 16.

2- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، هدسن/ 16 - 17.

3- اللغة، فندريس / 35، ترجمة: الدوخليّ والقصاص، القاهرة، 1950 م، وينظر: مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة، د.نعمة رحيم العزاويّ، منشورات المجمع العلميّ العراقيّ (1421 ه - 2001 م) / 48. 5 ينظر: اللغة في المجتمع، م. م لويس جاكسون، ترجمة: د. تمّام حسان/9.

سبب الإحساس بانتماء أفراد الأسرة إليها وأفراد المجتمع إليه أيضاً، فاللغة إذًا ظاهرة اجتماعيّة لا يستطيع فرد من الأفراد أو أفراد معينون أن يضعوها، وإنَّما تخلقها طبيعة المجتمع، وتنبعث عن الحياة الجمعيّة، وما تقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخواطر وتبادل للأفكار، فاللغة بهذا الوصف تؤلف موضوعاً من موضوعات علم الاجتماع فكلُّ فرد ينشأ فيجد بين يديه نظاماً لغوياً يسير عليه مجتمعه، فيتلقاه عنه تلقياً بالتعلّم والمحاكاة، مثلما يتلقى عنه سائر النظم الاجتماعيّة الأُخرى، ويصبُّ أصواتَهُ اللغويّة في قوالبِهِ، ويحتذيه في تفاهمه وتعابيره (1)، وقد نبّه العالم الاجتماعيّ اللغويّ (دوركايم) (2) في أوائل القرن الماضي، على أنَّ الظاهرة اللغويّة صنو الظاهرة الاجتماعيّة، يمكن أن تُرصد وتُلحَظ كما يَلحظ عالم الطبيعة (الشيء) ويتخذه موضوعاً لدراسته (3)، لذا يصح أنْ نقول: إنَّ أغلب مباحث علم اللغة ولد في أحضان علم الاجتماع، وكان صدى لمباحثه التي أسبغ عليها (دور كايم) صفة العلم، ونقلها إلى مصافّ العلوم الطبيعية من حيث الموضوعية، واتباع المنهج العلميّ في دراستها (4).

ثم جاء سوسير متأثرًا ب (دوركايم) فاتخذ اللغة موضوعاً لدراساتهِ، وأسس نظامًا معرفيًا متكاملًا ومتماسكًا، أصبحنا من طريقه نفرق بين اللغة (langue) والكلام (language) واللفظ (parole)، بعد أن كانت هذه المصطلحات غارقة في الغموض، ذلك أنَّ علماء النفس من أتباع المدرسة السلوكيّة كانوا لا يميزون بين اللغة والكلام، بل يعدون اللغة الكلام المنطوق فعلاً، وقد عدوا التفكير نوعاً من السلوك 9.

ص: 21

1- ينظر: اللغة والمجتمع، علي عبد الواحد وافي، ص / 4 - 5، دار نهضة مصر - للطباعة، القاهرة (1971).

2- أميل دور كايم (1858 - 1917م): عالم فرنسيّ، تأثر بمؤلفات العالم (أو غيست كونت) في الفلسفة والتاريخ، ويعدّ مؤسساً لعلم الاجتماع بعد أن خلصه من التأملات الفلسفية العميقة، وجعله علماً قائماً بذاته. (ينظر: معجم أعلام التربية والعلوم الإنسانية / 89).

3- ينظر: النحو العربي والدرس الحديث، د. عبده الراجحيّ / 26، دار النهضة العربية، 1989م.

4- ينظر: مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة، د. نعمة رحيم العزاويّ / 49.

الداخليّ المنطوق، وتابعهم العالم اللغويّ النفسيّ - سكينر (skinner) (1) الذي يرى أنَّ التفكير نوع من السلوك البشريّ، كالسلوك اللغويّ تماماً، لذلك ذهب إلى عدم التمييز بين اللغة والكلام (2)، أما سوسير الذي ميّز بين الكلام الإنسانيّ وهو (التحدث) و (اللسان) وهو اللغة المعيّنة، فقد حدد میدان كلِّ واحد منهما، فالكلام الإنسانيّ عنده له أشكال كثيرة غير متشابهة، تبعاً لمجالات مختلفة، فهو فيزيائيّ ونفسيّ وتشريحيّ في الوقت نفسه، ويتبع - فقه - فضلًا عن ذلك - المجال الفرديّ والمجال الجماعيّ، ولا ينتظم في فصيلة من العلاقات الإنسانية، لأنَّنا لا نعرف كيف اشتقت وحدته، لذلك يقال: إنَّ (الكلام الإنسانيّ) لا يمكن أنْ يكون موضوعاً لعلم اللغة؛ لأنَّهُ،فرديّ، أما اللغة المعيّنة (اللسان) فهي التي تُدرس؛ لأنَّها اجتماعيّة.

لذا قرر سوسير أنَّ اللغة المعيّنة (اللسان) جزءٌ اجتماعيّ من الكلام الإنسانيّ، مستقل عن الفرد لا يمكن أن يخلقها ولا أن يغيرها بنفسه وحده، فهي تنشأ على أساس نوع من الاتفاق بين الجماعة (3) لذا يمكننا أنْ نقول: إنَّ اللغة عند سوسير هي نظام، أما الكلام في منظوره؛ فنشاط، أو إنَّ اللغة " نظام من الرموز الصوتيّة المتفق عليها في البيئة اللغويّة الواحدة، وهي حصيلة الاستخدام المتكرر لهذه الرموز التي تؤدي المعاني الصوتيّة، أما الكلام فالكيفية الفردية للاستخدام اللغوي" (4)، وقد أوجز تمّام حسّان الفروق بين اللغة المعيّنة (اللسان) والكلام الإنسانيّ (التحدث) بقوله: " الكلام عمل واللغة حدود هذا العمل والكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوك، والكلام نشاط.

ص: 22

1- سكينر (1904 - 1990) عالم نفس أمريكي شغل درجة أستاذ في جامعة أوكسفورد لغاية وفاته (ينظر: معجم أعلام التربية والعلوم الإنسانية / 121).

2- ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، د. نايف خرما / 216، مكتبة اللغة العربية، بغداد - شارع المتنبيّ - 1978 م.

3- ينظر: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، بريجيته بارتشت / 56، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ترجمة: أ. د. سعد حسن بحيريّ، القاهرة، ط 1، 2004 م.

4- علم اللغة العربية، د. محمود حجازيّ / 26.

واللغة قواعد هذا النشاط والكلام حركة واللغة مظاهر هذه الحركة، والكلام يُحسُّ بالسمع نطقاً والبصر كتابةً، واللغة تُفهم بالتأويل في الكلام، والكلام هو المنطوق وهو المدوّن، واللغة هي الموصوفة في كتب القواعد والمعجمات ونحوها، والكلام قد يكون عملاً فردياً، ولكنَّ اللغة لا تكون إلَّا اجتماعيّة " (1).

وهكذا توالت الدراسات حتى أصبح لعلم اللغة الاجتماعيّ موقع خاص في اللسانيات، كما لو كان فرعاً مستقلاً من علم اللغة العام، ولكن يبقى هذا الاستقلال نظريًا، إذ من الصعب أن نجد حدوداً فاصلة بين ذلك التشابك والتداخل الذي تعانيه مسألة المدارس والعلوم والمناهج في وقتنا الحاضر.

والجدير ذكرهُ أنَّ قُبالة علم اللغة الاجتماعيّ قد يسمى علم الاجتماع اللغويّ، ومهما كانت التسمية فموضوعها دراسة المجتمع في علاقته باللغة كي يدرك دارسو المجتمع الحقائق اللغويّة التي من الممكن أن تزيد من فهمهم للمجتمع، لأنَّنا لا نستطيع أن نجد في خصائص المجتمع ما يميّزه أكثر من لغته، وأنَّ جميع الظواهر اللغويّة الاجتماعيّة تحدث بالضرورة تغيرًا لغويًا في لغة المجتمع، لأنَّ هذا التغيّر اللغويّ (التطور) هو ضرب من ضروب التغير في التقاليد والأعراف الاجتماعيّة، وقد أفاد تفریق سوسير بين اللغة والكلام في دراسة التغيّر اللغويّ " وهذا معناه أنَّ التغّير اللغويّ يبدأ عند فرد ما، أي على مستوى الكلام، فإذا وجد هذا التجديد قبولًا من المجتمع، أصبح بمضي الوقت عرفًا لغويًّا سائدًا " (2)، فالتجديد الحاصل كي يكون مفيدًا يستلزم قبول المجتمع به، " أما التجديد الذي يرفضه المجتمع فيبقى خارج مجال علم اللغة، لأنَّ علم اللغة يبحث اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعيّة، وليس كلُّ تغيّرِ لغويٍّ عند فردٍ ما أو مجموعة أفراد يقبل اجتماعيّاً، فإلى جانب تغيرات بدأت على مستوى الفرد ثم أصبحت على مستوى البيئة اللغويّة كلّها، هناك تجديدات ظلّت مرتبطة.

ص: 23

1- اللغة العربية معناها ومبناها د. تمّام حسّان / 91، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973م،

2- علم اللغة العربية، د. محمود حجازي /27.

بمجموعة أفراد ولم تقبل اجتماعيًّا" (1)، فمدار التّطوّر اللغويّ في مجتمع ما هو قبول المجتمع وتداولهُ إياهُ، لذا تُعدُّ العوامل الاجتماعيّة وأثرها في خصائص اللغة وتطوّرها من أبرز مباحث علم اللغة الاجتماعيّ، فاللغة تتأثر أيمّا تأثر بحضارة الأُمة ونظمِها وتقاليدِها وعقائدِها واتجاهاتها العقليّة، ودرجة ثقافتها ونظرتها إلى الحياة وشؤونها الاجتماعيّة العامة ... وما إلى ذلك، فكلُّ تطوّر يحدث في ناحية من نواحي العوامل الاجتماعيّة يتردد صداهُ في أداة التعبير، لذلك تُعدُّ اللغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب، فطبقيّة اللغة والمراحل التي مرَّتْ بها كلُّ طبقة هي الكاشفة عن الأدوار الاجتماعيّة التي مرَّتْ بها الأُمة في مختلف مظاهر حياتها (2)، ومن هنا فاللغة والمجتمع وجهان لعملة واحدة في علم اللغة الاجتماعي، فكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به " فكلُّ لغة تعدُّ مرآة المجتمع الذي يتكلمها، وتظهر على صفحاتها ما يتسم به ذلك المجتمع من حضارة أو بداوة، ومن رقي أو انحطاط، وما يخضع له من نظم وعقائد واتجاهات فكريّة وفنيّة واقتصاديّة وغير ذلك " (3)، لذلك ترمي الدراسات اللغويّة الاجتماعيّة الحديثة إلى دراسة العلاقة بين اللغة والظواهر الاجتماعيّة، وبيان أثر المجتمع ونظمه وتاريخه وتركيبه وبنيته ... وسواها، في مختلف الظواهر اللغويّة، فضلّا عن أنَّها تشارك في فهم كثيرٍ من القضايا اللغويّة، من قبيل (4):

1 - إنَّ دراسة الألفاظ ودلالاتها تتم في إطار اجتماعيّ حضاريّ.

2 - إنَّ التغيّر اللغويّ لا يُفسر إلّا في ضوء الظروف الحضاريّة والاجتماعيّة.

3 - إنَّ المواقف الاجتماعيّة تؤثر في مستوى اللغة، وهذه المستويات اللغويّة تساير التغيّر اللغويّ الذي يحدث في المجتمع. 7.

ص: 24

1- نفسه / 27.

2- ينظر: اللغة والمجتمع، د. علي عبد الواحد وافي/ 10.

3- مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة / 49.

4- ينظر: المجتمع وقضايا اللغة، د. محمد السيد علوان/ 27.

4 - دراسة قضايا انتشار بعض اللغات وتطورها وصراعها مع غيرها واندثارها.

و من الدراسات اللغوية الاجتماعيّة ما قام به (هدسن) (1)، الذي افترض وجود ثلاثة أنواع مختلفة من المجتمعات هي:

أ - عالم من الخيال تحدده حدود طبيعية لا يمكن تخطيها، وهو انغلاق هذا المجتمع على نفسه، فلا يوفد ولا يستقبل من المجتمعات الأخرى.

ب - عالم واقعيّ غريب، مثل عالم شمالي غربي الأمازون، الذي يبلغ سكانه 10,000 آلاف نسمة، معظمهم من الهنود الأصليين يُقسمون على عشرين قبيلة، تُقْسَم كلُّ قبيلةٍ على خمسِ عشائر، وكلُّ قبيلةٍ تتحدث بلغة مختلفة عن اللغات الأخرى، إذ إنَّ القبائل الأخرى لا تفهمها وفي بعض الأحيان تكون اللغة الواحدة ذات أصل لغويّ يختلف عن أصول اللغات الأخرى وإنَّ الفرد لا يمكنه أن يتزوج من قبيلته، وعلى الزوجة أن تتكلم بلغة زوجها.

ج - عالم واقعيّ مألوف: توصل هدسن إلى أنَّهُ ليس هناك سوى قليلٍ ممّا نستطيع أنْ نقوله عن اللغة في معزل عن السِّياق الاجتماعيّ في العالم الأوّل وأنَّ هناك كثيرًا ممّا يمكن أنْ نقوله عن اللغة في علاقتها بالمجتمع في العالمين (الثاني والثالث)، مع التفاوت في الكثرة بين المجتمعين، والنتيجة التي استخلصها هدسن هي: " لو كان علم اللغة العام يتميز من علم اللغة الاجتماعيّ بافتقاره إلى التّطوّر الاجتماعيّ فإنَّ علم اللغة العام سيصبح من ناحية موضوعه محدداً للغاية، ونستطيع أن نؤكد أنَّ دراسة اللغة من دون الرجوع إلى السِّياق الاجتماعيّ جهد لا يستحق العناء " (2)؛ لأنَّ إهمال السِّياق الاجتماعيّ قد يؤدي بفروع علم اللغة النظريّ كلّها (الوصفيّ و التاريخيّ ... وسواها) إلى القصور؛ لذلك تُعدُّ الإنجازات والاكتشافات 2

ص: 25

1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د.هدسن / 42 - 43.

2- علم اللغة الاجتماعيّ، د. هدسن / 42

القيّمة التي قدّمها علم اللغة العام بمعزل عن السِّياق الاجتماعيّ قاصرة، وكذلك النظريات اللغويّة التي ظهرت في العقود المنصرمة تبقى تعاني أخطاء فادحة جرّاء الموقف غير الاجتماعيّ الذي اتخذه المدافعون عنها (1)، وفي قُبالة ما للسَّياق الاجتماعيّ من تأثير في اللغة، نجد أهمية اللغة في حياة المجتمعات لا تقل شأناً، فقد ذهب (تشيس) إلى أن يقول: " لولا اللغة لتوقفت الحياة الإنسانيّبة ولزالت الحضارات" (2) أما الباحث (امبرتوايكو) فقد عدَّ اللغة مؤسسة اجتماعية (3) فضلاً عن ذلك هي الفارق الحقيقيّ والعلامة الفارقة الرئيسة التي تميِّز الإنسان من الحيوان؛ لأنِّها أكثر رقيّاً وكمالًا واختزالًا وتدوينًا وقابليّةً على الخزن والتغذية والتذكر والنسيان، فهي صورة مُظهِرة لأنشطة العقل كلها (4).

علم اللغة الاجتماعيّ والعلوم الأخرى:

ليس المقصود من علم اللغة الاجتماعيّ أنَّهُ الوحيد الذي يفي بغرض دراسة اللغة وعلاقتها بالثقافة والمجتمع، بل هناك علوم أُخرى تتناول هذا الموضوع بالنظر والدرس، تحت أسماء مختلفة؛ لأنَّهُ حقل واسع، وهو أمر ينفي أحقيّة علم واحد بالقيام بهذه المسؤولية وتولي شؤونها، على الرغم من التشابك والتداخل بين تلك العلوم، ومن هذه العلوم التي يتفق بعضها في المضمون بنحوٍ أو بآخر مع علم اللغة الاجتماعيّ ما يأتي (5):

ص: 26

1- ينظر: نفسه / 43

2- Chase.stuart.power of words.harcourt brace and world. Inc. NEWYORK, 1954, p.6 - 3

3- نفسه.

4- ينظر: المنحى الاجتماعيّ في لسان العرب، محمد صنكور / 41.

5- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال بشر / 41.

أ - علم الاجتماع اللغويّ The souology of language.

ب - علم الانثروبولوجيّ Anthropological.

ج - علم الانثروبولوجيّة اللغويّة linguistic anthropology.

د - علم اللغة الاثنولوجيّ Ethno linguistics.

وفيما سبق تكلمنا على الفارق بين علم اللغة الاجتماعيّ وعلم الاجتماع اللغويّ على أنَّ هناك من يجعل العلمين مترادفين في كلِّ شيءٍ (1)، ونحن نذهب إلى التفريق بينهما، وكذلك اعتمدنا على (علم اللغة الاجتماعيّ) في دراستنا الحالية لالتصاقه بعملنا دالاً ومدلولاً؛ لأنَّهُ العلم الذي يدرس الواقع اللغويّ في إطار المجتمع.

أما العلمان الآخران، وهما: (علم اللغة الانثروبولوجيّ) و (علم الانثروبولوجيّة اللغويّة) فيجري استعمالهما الآن في أغلب الميادين مترادفين، بمعنى دراسة التنوعات اللغويّة، وكذلك في علاقتيهما بالأنماط الثّقافيّة ومعتقدات الإنسان بوجه عام، وهذان العلمان يتداخلان إلى حدّ ما مع (علم اللغة الانثرلوجيّ)، الذي يعنى بدراسة اللغة في علاقتها بالبحوث الخاصة بأنماط السلالات البشرية وأنماط سلوكها.

وهذه العلوم الثلاثة اجمالاً تقع تحت مظلّة علم الاجتماع، وتتصل بنحو أو بآخر ب (علم اللغة الاجتماعيّ) على أساس أنَّها منسوبة إلى المجتمع وإنْ اختلفت عنه في ميادين الاهتمام.

إذًا: فعلم اللغة الاجتماعيّ يأخذ كثيرًا من قضاياه من العلوم المذكورة يتداخل بعضها مع بعض، فتكون وظيفة علم اللغة الاجتماعيّ تبعاً لهذا التفسير " البحث في الكيفيات التي تتفاعل بها اللغة مع المجتمع، إنَّه ينظر في التغيرات التي تصيب اللغة استجابة لوظائفها الاجتماعيّة المختلفة، مع بيان هذه الوظائف وتحديدها" (2)، ويرتبط علم اللغة الاجتماعيّ بعلم اللغة العام على الرغم من شيوع رأي على نطاق واسع.

ص: 27

1- ينظر: نفسه / 43.

2- علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 47.

بوجود اختلاف بين العلمين، وإنَّ هذا الاختلاف يكمن في أنَّ علم اللغة العام لا يهم إلَّا ببنية اللغة من أن يهتمَّ بالسِّياقات الاجتماعيّة التي تكتسب فيها اللغة وتستعمل، أي أنَّ علم اللغة عندهم ينحصر اهتمامه في البحث في بنيتها وخواصها التركيبيّة بوصفها بناءً أو هيكلًا أو شكلًا أو جهازًا - بعبارة بعضهم - منعزلًا عن صاحبه أو مصدره من غير التفات إلى السِّياق غير اللغويّ الذي يجري فيه التعامل اللغويّ الفعليّ الحادث بين الأفراد في مجتمعهم (1)، ويمثل هذا الرأي مباني المدرسة البنيويّة كلّها في علم اللغة، وهي المدرسة التي سيطرت على التفكير اللغويّ في علم اللغة في القرن الماضي، وتضم المنحى التحويليّ والمنحى التوليديّ الذي ابتدعه تشومسكي منذ عام 1957 م، ويمثل المدارس والاتجاهات التدريسيّة للغات الأجنبية في بريطانيا وفي أوربا، التي حذت حذو بنيويّة سوسير في أصل معناها الدقيق (2)، وبحسب هذا الرأي تكون مهمة علم اللغة العام هي اكتشاف قواعد أية لغة وتحديدها، حتى يستطيع دارسو علم اللغة الاجتماعيّ بعد ذلك بيان علاقة هذه القواعد بالمجتمع مثلما يحدث مثلاً عندما يكون هناك مجموعة من البدائل اللغويّة (بدائل التعبير اللغويّ) التي تستعملها المجموعات الاجتماعية المختلفة للتعبير عن شيءٍ واحدٍ، أو " كأن ينظروا فيما يقع من تنوعات لغويّة واقعة بين الأفراد أو المجموعات المختلفة في البيئة اللغويّة للتعبير عن الفكرة الواحدة أو ترجمة للقاعدة اللغويّة التي يفصح عنها ذلك البناء أو الهيكل أو اللغة في مقابل الكلام بوصف اللغة ملكاً للجماعة كلّها، والكلام ملك للفرد المعيّن وهو صاحبه، ومن ثم يعمل علماء الاجتماع على ربط هذه التنوعات الكلاميّة بمصادرها وهم الأفراد من حيث طبقاتهم الاجتماعيّة والثّقافيّة والحرفيّة ... وسواها، إذ تستعمل هذه التنوعات أساسَا للكشف عن هذه الطبقات أو الفئات وتعيّن مواقعها في المجتمع، وبيان خواصّها المميّزة لها لغويًّا واجتماعيًّا " (3)، إذًا نستنتج أنَّ هذا الرأي الذي يمثل الثنائي (دي سوسير، 0.

ص: 28

1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 50.

2- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، هدسن/ 20.

3- علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 50.

وتشومسكي) ومن تبعهما لا يولي الجانب الاجتماعيّ أي اهتمام، بل يركِّز جهوده في الجانب العقليّ والنفسيّ في دراسة اللغة، على أنَّ هناك رأيّا آخر يخالف الرأي المتقدم، إذ يرى أصحابه أنَّ دراسة اللغة من غير الإشارة إلى المجتمع فيها قصور في الرؤية، شأنها في ذلك شأن من يدرس (الصداقة) من غير أن يربط سلوك أحد الصديقين بسلوك الآخر، وهؤلاء يرون أنَّ (علم اللغة الاجتماعيّ) تبعاً لهذه النظرة يمثل عندهم واجهة من واجهات علم اللغة أو هو علم اللغة من وجهة نظر اجتماعيّة، ويُعدُّ (فيرث) - مؤسس مدرسة لندن - أحد أبرز أنصار هذا الرأي، وتابعه (مايكل هاليدي) و (براون وليفنس وهدسن)، إذ يرى الأخير أنَّ كُلًّا من (علم اللغة العام) و (علم اللغة الاجتماعيّ) ينتمي إلى حقلٍ مختلفٍ، مع ملاحظة التقائهما في كثير من القضايا والنقاط (1)، وتابع كمال محمد بشر أصحاب الرأي الثاني لقبوله من وجهين،هما (2):

الأوّل: عدم إمكان التكلم أو دراسة لغة ما في فراغ؛ لأنَّ اللغة ظاهرة اجتماعية منسوبة لقوم معينين.

الآخر: إنَّ الكلام الذي أخرجه دي سوسير من الحسبان، ويقابله الأداء عند تشومسكي له وظيفة اجتماعيّة، إذ هو العملة المتداولة بين الأفراد في حياتهم العامة والخاصة وهو المرآة الكاشفة عن هوية الأفراد وبيئاتهم وفئاتهم المختلفة وعزلنا وإخراجنا إياهُ من النظر اللغويّ يحرمنا من فرصة الوقوف على طبيعتِهِ وخواصِّهِ، ويفقد فرصة التفسير الاجتماعيّ للظواهر اللغويّة، وهي ظواهر لها قيمتها وأهميتها لغويّاً واجتماعيّاً.

أما المدرسة البنيويّة الأمريكيّة (المدرسة السلوكيّة) التي أسسها (بلومفيلد) فقد أهملت الجانب الاجتماعيّ في اللغة على الرغم من أنَّ أصحابها لم يفرقوا بين اللغة والكلام بالمعنى الذي حدده دي سوسير، وعلى الرغم من أنَّهم نظروا إلى اللغة والكلام 1.

ص: 29

1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د هدسن / 20 - 21.

2- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 51.

على أنّها مادة، أي أحداث فعليّة وليست مجموعة من القواعد المجردة كما قرر سوسير إلَّا أنَّهم اتبعوا المنهج السلوكيّ في علم النفس في التحليل اللغويّ، ولم يعطوا الجانب الاجتماعيّ أي اهتمام ولم يعيروا أيضًا التنوعات اللغويّة الحادثة بين الأفراد أي اهتمام يذكر، وهكذا أهملت البنيويّة الأمريكيّة البُعد الاجتماعيّ للغة، وأغفلت الربط بين البنى اللغويّة، والبنى الاجتماعيّة، والثّقافيّة لمجتمع اللغة، على أنَّ هذا الربط هو الشغل الشاغل لعلماء اللغة الاجتماعيين وعلماء الاجتماع اللغويين، إذ نظر كلٌّ منهما في هذا الربط من الزاوية التي تتسق مع حاجاته واهتماماته (1) والمدرسة التوليدية التحويلية أيضا مبنية على ثنائيّة تشومسكي الكفاءة والأداء، وتعني الكفاءة معرفة الإنسان بلغته وهي معرفة عقليّة أو هي نظام القواعد الذي يسيطر عليها الإنسان سيطرة لا شعوريّة وغير خاضعة للملاحظة الاختياريّة، أما الأداء فهو التوظيف أو الاستعمال الفعليّ للغة في المواقف الحياتية الفعليّة (2).

فهي ترى أنَّ دراسة الكفاءة، تُعدُّ الوظيفة الأساسيّة لعلم اللغة، وعلى اللغويّ أن يستعين بمادة الأداء، للكشف عن النظام العميق للقواعد التي يسطير عليها (المتكلم - السامع)، فهذه النظرية عقليّة صرف، تهمل الجانب الاجتماعيّ لمتكلم اللغة إهمالًا تامًا، فهي نظرية تنطوي على مثالية على رأي بعض المحدثين (3)، والأظهر أنَّها لم تهمل الجانب الاجتماعيّ؛ لأنَّ الكفاءة: شخصية وهي تابعة للتميز على أفراد المجتمع، ولم تكن كفاءة لولا موازنتها بالآخرين. والأداء: شخصي وهو مع المجتمع، فكيف يكون أداءًا لو لم يؤدي إلى المجتمع شيئًا..

ص: 30

1- ينظر: نفسه / 52.

2- ينتظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 58.

3- ينظر: علم اللغة المعاصر، د. يحيى عبابنة و د. آمنة الزعبيّ / 57.

لعل هناك أسبابًا أدت إلى اختلاف وجهات النظر في دراسة اللغة وطبيعتها وأنتجت تنوع المدارس وتعدد النظريات اللغويّة، وعزا كمال محمد بشر (1) سبب ذلك إلى ثلاثة أمور هي:

1 - اللغة مرآة الإنسان، بل هي الإنسان نفسه، والإنسان كائنٌ معقدٌ، من أي جهة نظرت إليه وجدت جديداً يستحق النظر والتأمل، وكذلك لغته، فهو صانعها

2 - اختلاف الزمان والمكان ممّا أدى إلى اختلاف في نظم السياسة اللغويّة، وهذا الاختلاف ظهر في طرائق التفكير وأساليب التعامل في الحياة أو مع اللغة والإنسان، فللغرب منهجه وللشرق أسلوبه، ولأوربا رؤية ولأمريكا أُخرى وللعرب طريقة، وللهنود أُخرى، وهكذا الأمر في بقية البقاع والأصقاع.

3 - اختلاف مناحي الفكر وأنماط الثقافة وضروب المعرفة السائدة في المجتمع المعين.

وفي وقتنا الحاضر، أجمع العلماء المحدثون - تقريبًا - على أنَّ أية دراسة علمية للغة والاتصال الكلاميّ تتطلب أسسًا نظرية يظهر فيها الفعل الحاسم للعوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة كافة، وهي حقيقة أدركها العالم الاجتماعيّ اللغويّ مالينوفسكي (Malinowski) (2) منذ وقت مبكر، حينما أكد أنَّ المعضلة الحقيقية التي تواجه اللغويين تتمثل في تركيزهم الزائد في الكلمات. والسؤال الذي شغل بال هذا المفكر هو: إذا كانت الوظيفة الرئيسة للكلام هي توجيه العمل الجماعيّ أو النشاط الإنسانيّ،).

ص: 31

1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ / 60 - 62

2- برونسيلاف كاسير ما لينيوفسكي (1884 - 1942 م): وهو عالم بولنديّ من علماء القرن العشرين الذين برزو في (علم الانسان) ويعدُّ من رواد علم الانسان التطبيقي، ومؤسس (الجمعية البولنديَّة للآداب والعلوم في أمريكا)، وبفضله اصبحت كلية لندن للاقتصاد من ابرز مراكز تدريس علم الانسان في العالم. (ينظر: المعجم في اعلام التربية والعلوم الإنسانيّة / 180).

فكيف إذن نفصل ذلك الكلام عن سياقات مختلفة المواقف، وما تبديه من مغازٍ ودلالات؟

لقد وجد هذا المفكر نفسه غارقاً في الدراسات اللغويّة إيمانًا منه بأنَّنا، لكي نصل إلى ما وراء ظاهر الأشخاص، لا بُدَّ من تعرف لغاتهم، ومعرفة الظروف الاجتماعيّة المختلفة التي استعملت فيها هذه الكلمات والكيفيّة التي تتغير فيها معانيها بتغير المواقف والأشخاص (1)، والمعروف أنَّ مناقشات هذا الاجتماعيّ اللغويّ الجادة قد بلورت ما يعرف اليوم بنظرية السِّياق، التي يقصد بها - بنحوٍ عامٍ - أنِّ اللغة نشاط اجتماعيّ، ولا يكون للكلمة أي معنى إذا عُزِلتْ عن هذا السِّياق أو عن هذا النشاط الذي أُلقيت فيه.

إنِّ تعدد مظاهر الحياة الاجتماعيّة وألوان السلوك الإنسانيّ فيها، يوجبان تعدد وظائف اللغة الاجتماعيّة، ومنها:

1 - استعمال اللغة لتأكيد الشعور بالانتماء إلى المجتمع، كاستعمالها في ألفاظ التحية بأنواعها، والألفاظ والعبارات التي يؤديها في المناسبات الاجتماعيّة المختلفة التي لا تحتاج إلى توصيل الأفكار أو المعلومات من فردٍ إلى آخر، ففي بعض الأحيان يشعر الفرد منّا بأنَّه قريب الصلة من شخص آخر يجلس إلى مائدة أخرى في بلد أجنبي عندما يسمعه يتكلم بلغته (2)، وتشير هذه الوظيفة بطريقة غير مباشرة إلى المركز الاجتماعيّ، والطبقة الاجتماعيّة التي ينتمي إليها الأفراد من حيث إنَّ كلماتٍ معيَّنةٍ تكون أكثر انتشاراً في طبقات معيَّنة. 0.

ص: 32

1- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع، د. محمود أبو زيد / 153، دار غريب للطباعة والنشرب القاهرة، 2006 م.

2- ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 210.

2 - استعمال الفرد اللغة في الوظيفة الدينيّة؛ لتأكيد انتمائه إلى نظام دينيّ معيّن، إذ إنَّنا نَلْحَظُ عند النطق بمفرداتها التمايز والاختلاف بين دين وآخر، كلغة الأدعية والأوراد والطقوس الدينيّة والسحر والشعوذة، وأنَّ لها وظيفة فرعيّة، هي تمتين أواصر الصلة بين أبناء المجتمع الذي يدين بدين واحد، بغض النظر عن استعمال اللغة بمعناها الحرفيّ، بل المهم مجرد استعمال صيغ معينة موحَّدة متعارف عليها بين الأفراد، وتشمل اللغة المستعملة في القسم والسؤال واستفتاح الكلام أو الكتاب ولغة الصوفية والزاهدين، وتمتاز هذه اللغة غالباً بالغموض، واستعمال الرموز والمجاز، والمحافظة الشديدة على صيغتها مئات السنين من دون تغيير أو تبديل وقصر - عباراتها مع ثبات مدلولها مع مرور الزمن (1)، ويعود سبب ذلك إلى غموض المعنى الحرفيّ لهذه الصيغ، فاللغات اللاتينيّة المنقرضة ظلّت تستعمل حتى عهد قريب في الطقوس الدينيّة للطوائف المسيحيّة الكاثوليكيّة جميعها، واللغة (السنسكريتيّة) البائدة ما زالت تستعمل عند الهنود في طقوسهم الدينيّة و استعمال الأقباط للغتهم الميتة، واستعمال المسلمين غير العرب اللغة العربية في ممارساتهم الدينيّة (2).

3 - استعمال اللغة في المناسبات الرسمية ذات الطابع القانونيّ، كاللغة المستعملة في المحاكمات والبيع والشراء والزواج والطلاق.

4 - استعمال اللغة للسيطرة على ظرف ما بنحوٍ منظمٍ دائمٍ، أو التحكم في تصرفات الآخرين لتوجيههم نحو مصلحة المتكلم أو ما يريده وتتمثل هذه اللغة باستعمال العبارات التي فيها نواهي الفرد وأوامره أو طلب اعتياديّ، كالرجاء والاستجداء والسؤال..

ص: 33

1- ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 211.

2- ينظر: مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة / 52 - 53.

5 - استعمال اللغة في الوظيفة الإعلامية ومن ذلك مواقف قوليّة أو كتابية لا يكون الغرض منها مجرد نقل الأفكار والمعلومات، وإنَّما التأثير في المخاطبين أو استمالتهم أو إقناعهم كاللغة المستعملة في الخطب السياسيّة والدينيّة الوعظيّة للقادة والمفكرين في الأعمال الأدبية والإعلانات (1).

6 - استعمال اللغة للتنفيس عن المشاعر والعواطف والأحاسيس، التي تختلج في النفس أو تخامر القلب، فيما يتعرض له الفرد من مواقف هيَّاجه كالعبارات التي تقال في الأفراح أو الأحزان أو الغضب أو الآلام أو العناء، وهذه العبارات لا تحتاج بالضرورة إلى من يسمعها (2).

7 - استعمال اللغة أو السلوك الكلاميّ غاية في ذاته، ولا تكاد تختلف في هذا الجماعات المتأخرة أو المتقدمة بالنظر إلى حاجة كلِّ كائنٍ بشريٍّ إلى العيش مع سواه ونفوره من الوحدة. فالكلام هنا أقرب الوسائل لهذه الحاجة، وسيلة للمشاركة وخلق الروابط الاجتماعية وتقويتها، وهو ما أطلق عليه مالينوفسكي بالمخالطة المتآلفة (Phatic communion) (3).

8 - استعمال اللغة في التآلف والتعاطف، فالحديث العابر عن (الطقس) مثلًا أو (الأحوال) عادة ما يكون الغرض منه أبعد من نقل الأفكار، فالأوصاف التي تجري على ألسنة المحدثين شائعة وملموسة، وتكاد تكون محفوظة ومتوارثة، والأغلب في ذلك أن ينقطع الحديث أو ينتقل إلى موضوعات أخرى وقد أصبح المتحدثون في ألفة من مجرد متعة الكلام والاستماع (4). 5.

ص: 34

1- ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 212 - 223.

2- ينظر: نفسه / 52 - 53.

3- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 154.

4- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 155.

9 - استعمال اللغة كعلامة ومُميّز فرديّ (1)، إذ من الملاحظ أنَّ الأصوات الطبيعية تختلف فيما بينها اختلافاً بيّناً، ويذهب علماء اللغة الاجتماعيون إلى أنَّ هذا الاختلاف يميّز منشأ الصوت من غيره، يذهب هؤلاء العلماء أيضًا إلى أنّ اللغة الإنسانيّة تختلف من فرد إلى آخر، فهي تمزج بين الجنس الذكريّ والأنثويّ، والشيخ والشاب، والرصين والمثير للاستهزاء، ممّا يكاد الفرد منَّا ما إن يسمع صوتًا حتى يعلم بأنَّهُ (فلان)، فكما أنَّ الأفراد يتمايزون بالطول والقصر والبياض والسمرة، كذلك يتمايزون بالصوت، فالتمايز الصوتيّ يرد عادة إلى عوامل عضوية تكسبه صفته المميزة؛ إلَّا أنَّ الحقيقة الاجتماعية تؤكد أنَّها فطريّة وليست مكتسبة في الأصل، فالأصوات من العوامل المهمة التي يتخذها أصحابها والتي يتخذها الآخرون اتجاههم، فقد يكون الصوت أجش مثلاً أو فيه ما يدعو إلى السُّخريّة، أو قد يكون رائقًا ومثيرُا للإعجاب، وفي كلتا الحالتين يختلف الأمر عند السامعين، وعند صاحب الصوت. فقد ينفر الناس من صاحب الصوت الأجش ويبتعدون منه، ممّا يثير مشاعر الحزن والألم والانطواء والعزلة، وقد يقبل الناس على صاحب الصوت الرائق، ممّا يفتح أمامه فرصًا أوسع للتعارف والعمل والعيش في الحياة.

و للصوت الطبيعيّ وظيفة مهمة في التربية الاجتماعيّة، إذ نجد في بعض الأصوات ما يدفع إلى الاحترام، كأنما الصوت نفسه يحدد علامات لمظاهر السلوك التي ينبغي له الخروج عليها، وهو ما نجده غالباً عند القادة والزعماء، وهو أمر يساعد على نجاح العمل الجماعيّ، ويرى (فيرث) أنَّ للصوت أثرًا في تأدية الوظيفة الاجتماعيّة: نفسها، فهو يساعد على تكيف العلاقات بالمجتمع الذي يعيش المرء فيه..

ص: 35

1- نفسه / 156.

10 - استعمال اللغة علامةً مُميّزة للطبقة الاجتماعيّة (1)، إذ تستعمل اللغة للكشف عن التفاوت بين طبقات المجتمع وتحديد المكانة الاجتماعيّة التي يحتلها الأفراد بالنظر إلى انتماءاتهم الطبقيّة، لذلك نرى تفاوتّا واضحًا بين لغة المثقفين ولغة العامة، وبين لغة المتعلمين ولغة غير المتعلمين (الأميين) وكذلك نرى تفاوتاً بين المتكلمين من طبقة المتعلمين أنفسهم، تبعًا لاختلاف ثقافاتهم وتنوعها وعمقها، فما يكاد الفرد يسمع حديث فرد آخر حتى يتبيّن له من فوره مدى التمايز في لغته، وهو ما يطلق عليه باللهجات الطبقيّة (class dialect)، الذي يُعدُّ من أمتع نواحي الدراسة الاجتماعيّة للغة، لارتباطه الوثيق بظاهرة الكلام المحظور والكلام اللائق، فما من مجتمع من المجتمعات الإنسانيّة إلَّا يعرف هذه الظاهرة التي تحرم بعض الموضوعات وتمنع تداول بعض العبارات والألفاظ، " فإنَّ للكلمات من النفوذ والسلطان على نفوسنا، ما يجعلنا ننطق ببعضها التماساً للقوة وطلباً للحماية، ونتجنب نطق بعضها دفعاً للأذى أو ترفعاً لما يرتبط بتلك الألفاظ من معاني الدنس والقذارة، أو ما يخدش الحياء ويجرح الشعور" (2)، ويطلق على هذه الظاهرة (بظاهرة التابو) (3) taboo أو الكلام المُحرّم أو المحظور تداولهُ، غير أنَّ بعض الجماعات لجأت إلى مخالفة هذا التجنب مستعملة ألفاظاً بديلةً لها تكون بمنزلة القناع الذي يخفي وراءه اللفظ أو المعنى الأصليّ الممنوع استعماله، وهو أسلوب شائع في اللغات كلّها، وجاء استعماله في القرآن الكريم، وأطلق عليه تمّام حسّان (أسلوب العفة في البيان)، على أنَّ من العلماء.

ص: 36

1- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 157.

2- ينظر: مناهج البحث اللغويّ بين التراث والمعاصرة / 56.

3- وهي كلمة استعملها أول مرة الكابتن كوك في أثناء اكتشافه جزائر الارجينيل، وتعني الممنوع ثم انتقلت إلى المجتمعات الاوربية لتعبر عن التحريم والمنع. (ينظر: المُحرَّم اللغوي، د. محمد كشاش، المقدمة).

العرب القدامى من تنبّه عليه وسمّاهُ (تحسين اللفظ) وهو ابن فارس، إذ قال: " إِنَّهُ يُكنّى عن الشيء فيذكر بغير اسمه تحسينًا للفظ أو إكرامًا للمذكور، وذلك قوله جلّ ثناؤه: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا) فصلت/:21. قالوا إنَّ الجلود في هذا الموضع كناية عن آراب الإنسان ... وقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) النساء / 43، المطمئن من الأرض، كلّ هذا تحسين " (1)، فالمحرم الغويّ بهذا المعنى كناية اضطرارية، وسمّاه كمال محمد بشر ب (حسن التَّعبير) (2)، وأطلق عليه أحمد مختار عمر (تلطيف التَّعبير) (3).

ومن الصعب تفسير الدوافع والأسباب التي تدفع إلى وجود هذه الظاهرة بنحو موحد في ج المجتمعات الإنسانية كافة، فلكلِّ مجتمع دوافعه وأسبابه، ولكن الملاحظ أنَّها موجودة في المجتمعات الإنسانيّة كلها، بصرف النظر عن درجة تحضرها أو تأخرها، لذا تُعدُّ ظاهرة إنسانيّة عامة، يرجعها بعضهم إلى الذخيرة الثّقافيّة المتوارثة وإلى عوامل التراث القديمة التي ما زال لها بعض التأثير في المجتمعات الإنسانيّة كلها (4).

ومن الأمثلة على ذلك أنَّ كثيراً من الشعوب لا تكاد تلفظ كلمة (الموت) صراحةً أو هي في الأقل تتحرز من ذكرها، وتكتفي بما يشير إلى ذلك ضمناً، فنسمع كلمات مثل: (انتقل إلى رحمة الله) أو عبارة: (تعيش أنت) أو (قضى نحبه) ... وما إلى ذلك.

إنَّ مقاييس اللياقة أو عدم اللياقة مسألة نسبيّة تختلف باختلاف المجتمعات، وباختلاف المناطق والثقافات الفرعيّة واللهجات، إلَّا أنَّ هناك عوامل أساسيّة تتداخل في تحديدها من قبيل السِّنِّ والجنس والظروف، التي قد يسمح فيها لمثل هذا الكلام ونقصد به أنَّه يسمح للرجال بقول أو نطق ما لو نطقت به النساء لكان أمرًا غير لائقٍ.

ص: 37

1- الصاحبيّ في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها / 160.

2- ينظر: دور الكلمة في اللغة، استيفان اولمان/ 177، ترجمة: د. كمال محمد بشر.

3- ينظر: علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر / 240، ط 1، 1982 م.

4- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 158.

كما قد يؤذن للنساء في نطق ما لو نطقه الرجال عدّ أمراً شائنًا (1)، وعلى الرغم من أنَّ معايير اللياقة في المجتمع الكلاميّ تُعدُّ مسألة معقدة، لا يمنع هذا من القول بأنّها متغيرة بطبيعة الحال، فما كان غير لائق في مجتمع ما قد يصبح لائقًا في المجتمع نفسه بعد مدة أو في مجتمع آخر، ويدلُّ هذا بوضوح على المراحل الانتقاليّة في حياة بعض المجتمعات التي يحدث فيها الاختلاط بين الجنسين، فيصبح الكلام المحظور لائقًا؛ نتيجة لاختلاط الجنسين، وعُدُّ ذلك أمرًا اجتماعيًّا مقبولًا، وهذا يعني أنَّ للشعور الاجتماعيّ والثقافيّ أثرًا بارزًا في تحديد هذه المسائل والتغيرات الحاصلة في المجتمع الجديد.

التفكير الاجتماعيّ عند اللغويين العرب القدامى:

إنَّ النظرة المعياريّة التي ظهرت بعد تقعيد القواعد والأحكام اللغوية عند اللغويين العرب الأوائل جعلت من تلك القواعد والأحكام ما لا يجوز الخروج عنها، وقد سلكوا مسالك شتى في إخضاع المادة اللغويّة بعد جمعها لإعمال المبادئ الفلسفيّة والمنطقيّة والتعليل والتأويل والافتراض، كما لو كانت لغتهم جامدة لا يصيبها تطوّر ولا تغيّر، ثم زادوا في ذلك حين قصروا واقع اللغة على زمن معين ينتهي بمنتصف القرن الثاني الهجري فيما يخصُّ الحواضر.

كان همهم هو استنباط أحكام اللغة العامة وقواعدها الكلية التي تصونها من التفرّق والتوزّع وتحميها من اللحن والتحريف، وهو موقف يبدو في ظاهره أنَّهُ خالٍ من المنحى الاجتماعيّ للغة، ولم يؤخذ في النظر أي تنوعات كلاميّة تبدو هنا أو هناك، بوصفها آثاراً فعليّة واقعيّة من آثار تنوع البيئة والجماعة والثقافة وسياق الحال الذي يقع فيه الكلام، بل إنَّ تحديد مدة الاستشهاد وبيئته وأصول المادة التي كانوا يستنبطون منها قواعدهم الكلية وطرائق جمع المادة اللغويّة ومبادئ الأخذ منها كلها إشارات دلاليّة

ص: 38

1- ينظر: اللغة في الثقافة والمجتمع / 159.

واضحة تؤكد أن عملهم في مجمله لم يُحْرَمْ من النظر الاجتماعيّ بنحوٍ أو بآخر، سواء أكان ذلك بقصد أم بغير قصد (1).

والظاهر في دراساتهم أنَّهم لم ينصّوا على أنَّهُ مبدأ من مبادئ التقعيد أو أصل من الأصول اللغويّة. إنَّهم نظروا في تراثهم اللغويّ على أنَّهُ ضرب من النشاط الإنسانيّ الذي يتفاعل هو ومحيطه وأحواله، مع مراعاة تغير صوره تبعاً لتغير محيطه وأحواله حتى عدَّهُ أحد الدارسين المحدثين أصلًا من أصول نظريتهم حين صرح: " نعدُّ هذا الملمح الاجتماعيّ أصلًا يضاف إلى أصول نظرية النحاة العرب، فإنَّهُ أصل مستأنس لديهم باطرادٍ مستشعر في تحليلاتهم على نحو يمثل استخراجه إحياء لأصل من أصولهم صدر عنهم وإن لم يصرحوا به تصريح اللسانيات الاجتماعيّة والحقول الملابسة لها في هذه الأزمنة" (2)، فالمتأمل في تراثهم اللغويّ يجد أنَّهم قد فطنوا إلى أنَّ كلام العربيّ له وظيفة ومعنى في عملية التواصل الاجتماعيّ، ولهذه الوظيفة ولذلك المعنى ارتباطٌ وثيقٌ بالسِّياق الاجتماعيّ وما فيه من شخوص وأحداث، لذلك عمدوا إلى الأخذ من (الكلام) الحي المنطوق، والكلام بهذه الصفة لا يتصور وقوعه ولا حدوثه إلَّا في مسرح لغويّ متكامل الجوانب، من مرسلٍ ومتلقٍ وأحوالٍ وملابسات متصلة بموضوع الحديث.

فالقرآن الكريم، وهو المصدر الأول من مصادر المادة اللغويّة، نزل على النبي محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) منطوقاً منجمًا بحسب الأحوال، موزعة آياته وسوره على الزمان والمكان المحددين بمدة النزول أي مكة والمدينة ثم نلحظ فروقًا مهمة بين الحالتين في لغته من حيث الألفاظ والتراكيب وأساليب الخطاب في مضامينها الموجهة إلى الناس هنا وهناك بلا تمييز في جنس ولا ثقافة ولا أعراف ولا نظم سياسية ولا تقاليد اجتماعية مع شموله بعض الظواهر اللهجيّة (أصواتا، وألفاظًا، وتراكيب)؛ لشيوع هذه الظواهر في بيئاتها أو.

ص: 39

1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 79 - 82.

2- الأعراف أو "نحو اللسانيات الاجتماعية في العربية" د. نهاد الموسى / 12، بحث منشور في المجلة العربيّة للدراسات اللغويّة، المجلد الرابع، العدد الأول (ذي القعدة، 1405 ه).

لتنوع أساليب الخطاب؛ لتنوع المستقبلين له وتنوع محصولهم اللغويّ. وكذلك الحديث النبويّ الشريف فهو ذو خصوصية؛ لأنَّهُ ملك لصاحبه، وهو مرآة شخصيته وموقعه يرسله في ظرفه وملابساته فهو وسيلة مهمة من وسائل التواصل بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، وقومه على أساس فكرة التواصل بين المرسل والمستقبل

وما يميّز هذا الحديث أنَّ كلماته وأساليبه جاءت مطابقة للحال والغرض الذي يقصد إرساله أو التعبير عنه أو توصيله إلى الناس بعامتهم أو إلى فئة خاصة أو طبقيّة منهم، لغرض معين وفي وقت محدد وإنْ كان مضمونه يمتد إلى الآخرين وينطبق عليهم بغض النظر عن الزمان والمكان.

أما كلام العرب (نثره وشعره) في مرحلة التقعيد فهو أيضًا لا يخلو من البُعد الاجتماعيّ؛ لانَّ الشاعر أو الناثر يصدر عن ذات نفسه تبعًا لثقافته وحياته الاجتماعيّة، وللغرض الذي تناوله والمقام والمسرح اللغويّ (الاجتماعيّ) المعيّن الذي تكلم فيه "، فكلّ إنسان مهما بلغت درجة لغته من الانضباط والحفاظ على جوهريات أو ثوابت قواعدها لا بُدَّ أن يقع في أدائه الفعليّ للكلام قدر من التنوعات في ترجمة هذه القواعد عند التوليد منها وتحويلها إلى واقع مكتوب أو مسموع هذا من جهة، ومن جهة أخرى تفرض الظروف التي تلف الرسالة النثريّة أو الشعرية أن يطعم المرسل (الناثر أو الشاعر) أو يلونها ألوانًا لغويّة جديدة، بوصفها أوقع في نفس المُستقبِل (السامع) وأقرب إلى فهمه وموقعه الثقافيّ والاجتماعيّ " (1).

ومن أنماط التفكير الاجتماعيّ ومظاهره في الدرس اللغويّ عند العرب ما سلكهاللغويون - في جمع لغتهم للدرس والتحليل والتقعيد - من مسالك اللغويين الاجتماعيين للكشف عن الحقائق اللغويّة في إطار المجتمع وما ينتظمه من ثقافات وأنماط سلوك تبعًا للبيئة الخاصة أو الحرفة أو الصنعة أو الموقع الاجتماعيّ وهو مسلك يعرف اليوم ب (البحث الميدانيّ)، ويعني أنْ يجري البحث على أرض الواقع بالمعايشة 2.

ص: 40

1- علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 82.

والاختلاط بأصحاب المادة المرغوب في جمعها، والنظر فيها، وهو ما فعله علماء العربيّة في مرحلة جمع جمع المادة من مشافهة أهل البوادي، لأنَّ الكلام عندهم – في حينها – منظم الخواص الصوتيّة وما يصحبه من صدق الواقع ودفء الحقيقة، ومن الحركات والإشارات الجسميّة، التي تيسر عملية التواصل بين المرسل والمتلقي.

وبهذا فإنَّ اللغة العربيّة في مرحلة جمعها كانت منوعة تنوع أهليها وبيئاتهم وثقافاتهم الاجتماعيّة، فاتخذت لنفسها بُعداً اجتماعياً وموقعاً في الدرس اللغويّ الاجتماعيّ، وإنْ لم تدرس دراسة اجتماعيّة مستقلة، تنبئ بخواصها وأسرارها وقيمتها في التوظيف اللغويّ الاجتماعيّ، وكان من نتائج ذلك فقدان حقل دراسيّ مهم من شأنه أنْ يربط بين البنيتين اللغويّة والاجتماعيّة بطريقة علميّة صحيحة على الرغم ممّا وعاهُ عددٌ من المفكرين كالجاحظ وابن خلدون، وأصحاب المقامات.

و من المناحي الاجتماعيّة عند العرب في درسهم اللغويّ مراعاة المقام أو سياق الحال - Non - linguistic context - أو ما سُمِّيَ ب (المسرح اللغويّ) (1)، في قُبالة سياق مكونات النصِّ وما يحيط بالكلام من جوّ خارجيّ، مشتملاً على ظروف وملابسات وأحوال، تتمثل عناصره الأساسيّة في شخصيّة كلِّ من المتكلم والسامع وما بينهما من علائق، أثر الخطاب الكلاميّ في المشتركين في المسرح اللغويّ إلى غير ذلك حتى عدّ المقام قاسماً مشتركًا بين النحاة والبلاغيين، فالنحاة راعوا المقام بنحوٍ أو بآخر، وإنّ لم ينصّوا على ذلك نصًّا إلَّا في حالات محددة، واعتمدوا في كثير من الحالات عليه في تقعيد القواعد وضبط المواد عمومًا، هناك من النحاة من أشار إلى سياق الحال عند كلامه على الفهم والإفهام بقوله: " إنَّ الكلام ما تحصل به الفائدة، سواء لفظًا أو خطًا أو إشارةً أو ما نطق به لسان الحال " (2). م.

ص: 41

1- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 96.

2- شرح شذور الذهب، ابن هشام الأنصاريّ / 38، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، ط1، 1978 م.

أما البلاغيون فأولوهُ من الاهتمام ما لا يخفى على أحد حتى عُدَّ في المستوى البلاغيّ ركناً أساسًا في الصحة الخارجية للنصِّ، أي الانتقال به من الفصاحة إلى البلاغة المتمثلة في وجوب مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فقد يكون النصُّ صحيحًا من الناحية الداخليّة، أي من حيث دواخله التركيبيّة وقواعده اللغويّة، ولكن لا يكون بليغاً إلَّا إذا وافَقَ مقتضى الحال وما ينتظمه من أجواء اجتماعيّة وثقافيّة تحيط بالنصِّ.

ولم يقف النظر الاجتماعيّ عند اللغويين، بل تعداهم وامتد إلى عدد من المفكرين ورجال الأدب وفنونه، ولا سيما اثنين منهم، هما: (الجاحظ وابن خلدون) لعمق نظرتهما في هذا المضمار، وتنوع ما أتيا به من مادة على نحو بحوث مستقلة.

فكان الجاحظ ذا نظر عميق في رؤيته للغة وتنوعاتها تبعاً لتنوع بيئاتها وأهليها، وله إشارات متناثرة في كتبه (الحيوان والبيان والتّبيين والبخلاء، ورسائله الأدبية) فقد تحدث بحديث متناثر في أعماله عن لغة الفصحاء والبلغاء والأعراب والمولدين والنبطيين والخرسانيين والحكماء من فلاسفة ومتكلمين والعامة من سواد الناس وتحدث عن السمات العامة للهجات ولغات تلك المجتمعات المذكورة آنفًا، ووقف وقفة الباحث المدقق الفاحص عند بعض الظواهر المُميّزة لهذه الفئة أو تلك، ولا سيما مجال الأصوات ومستويات النطق، محاولا بذلك ربط البنية الصوتيّة بالبنيتين الاجتماعيّة والثّقافيّة، ومن كلماته في هذا المجال قوله: " وقد يتكلم المغلاق الذي نشأ في سواد الكوفة، بالعربيّة المعروفة، ويكون لفظه متخيرًا فاخرًا ومعناه شريفًا كريمًا ويعلم مع ذلك السامع لكلامه ومخارج حروفه أنَّهُ نبطيٌّ، وكذلك إذا تكلم الخرسانيُّ على هذه الصفة، فإنَّك تعلم مع إعرابه، وتخير ألفاظه في مخرج كلامه أنَّهُ خرسانيٌّ، وكذلك إذا كان من كتاب الأهواز" (1)، ويقول أيضاً: "النَّخَّاس يمتحن لسان الجارية.

ص: 42

1- البيان والتّبيين، الجاحظ 96/1، طبعة هارون.

إذا ظنَّ أنَّها روميّة وأهلها يزعمون أنَّها مولدة، بأن تقول: (ناعمة)، وتقول (شمس) ثلاث مرات متتالية " (1).

وينصرف الجاحظ في أماكن أُخر من كتابه لرصد عدد من السمات الصوتيّة (اللُّكْنَة) فيقول: "إنَّ صهيباً الروميّ يقول: إنَّك لهائن بالهاء عندما يريد قول: إنَّك لخائن بالخاء" (2)، وهكذا فإنَّ ما ذكرناه قليل من كثير يكشف عن براعة الجاحظ في رصد العلاقة بين حركة اللغة في أوساطها الاجتماعيّة وبيئاتها الثّقافيّة، والنظر في هذه العلاقة ورصد أنماطها، التي تُعدُّ سمة من سمات علم اللغة الاجتماعيّ ووظائفه

أما ابن خلدون؛ فقد كان مُميّزًا وسابقًا لعصره في هذا المجال، بل امتدت ملحوظاتُهُ إلى قضايا لغويّة أُخرى ذات نسب قريب باللغة العربيُة على وجه الخصوص، فتكلم على اللغة واللسان ومفهومها وطبيعة كلٍّ منهما، وتناول قضية التّطوّر اللغويّ، والإعراب ووظيفته وحقيقته من حيث الطبع والصنع، وأشار إلى الفصاحة والبلاغة، التي تُعدُّ أساس العمل في علم اللغة الاجتماعيّ. وتناول بالنظر العميق علاقة المجتمع، وطبيعة هذه العلاقة ومردودها البادي فيما نسمّيه ب (التّنوع اللغويّ) أو بعبارة أدق محاولة الكشف عن مدى المواءمة بين البنية اللغويّة والبنية الاجتماعيّة.

عرَّف ابن خلدون اللغة بأنَّها: "عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل السانيّ، ناشئة عن القصد لإفادة الكلام، فلا بُدَّ أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كلِّ أُمة بحسب اصطلاحاتهم" (3)..

ص: 43

1- نفسه 1/ 72.

2- نفسه.

3- المقدمة 3 / 1264، دار النهضة، مصر، 1979م.

فإذا تأملنا هذا النصَّ وجدناه يشير إلى عددٍ من القضايا اللغوية التي تتصارع الآراء من حولها في القديم والحديث، كالكلام على مفهومي (اللغة) و(اللسان)، أهما مجتمعان أم منفردان؟ أ يعدّان خاصية إنسانيّة جماعيّة أم فرديّة؟ ... وسواها.

وركَّز ابن خلدون في نقطة مهمة، وهي اصطلاحيّة اللغة أو عرفيتها المُعبَّر عنها في التعريف السابق، بقوله: (وهو في كلِّ أُمة بحسب اصطلاحاتها)، فاللغة عنده عرف أو تقليد أو اصطلاح وليست توقيفيّة أو وراثيّة أو غريزيّة، وليست مفروضة فرضًا على أصحابها وليست من صنع جماعة معينة ولا فرد معين وإنَّما هي اصطلاح يجري على السنن المتعارف عليها في الأُمة أو الجماعة اللغويّة المعيّنة، والاصطلاح يأتي اتفاقاً بحسب البيئة والظرف والحاجة حتى يؤدي ما اصطلح عليه أنَّهُ توظيف أمثل؛ لكي يحصل التواصل والتفاهم بين المصطلحين؛ ولكي يؤدي هذا الاصطلاح وظيفته والاصطلاحيّة بهذا المفهوم تعني (1):

1 - أنَّ اللغة اصطلاح، أي اتفاق أشبه بالعقد الاجتماعيّ بين أفراد البيئة (الأُمة).

2 - أنّ الاصطلاح اللغويّ قابل للتجديد، والتغيير، والتحديث، والخروج على الأنماط التقليديّة، وهو ما أشار إليه ابن خلدون بقوله: " إعلم أنَّ عرف التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليست بلغة مُضر القديمة، ولا بلغة أهل الجيل، بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة من لغة مُضر - وعن لغة هذا الجيل العربيّ، الذي لعهدنا وهي عن لغة مُضر أبعد" (2).

إنَّ توظيف ابن خلدون للمصطلح على أنَّهُ عرفٌ، دليل واضح على أنَّ اللغة - عنده - ظاهرة اجتماعيّة، شأنها شأن أنواع السلوك الاجتماعيّ الأخرى، فكلّها تخضع للاتفاق والافتراق - بحسب الظرف والحال - كذلك نرى ابن خلدون يركّز في عامل 3.

ص: 44

1- ينظر: نفسه، ج / 3، ص / 1264.

2- المقدمة 1384/3.

الزمن مؤكداً بذلك سمة التنوع اللغويّ، ولاسيما في مقولته: "كلٌّ منهم - يعني أهل المغرب والأندلس والمشرق - متواصل بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عمّا في نفسه" (1).

3 - اللغة اصطلاح، فهي وسيلة التواصل بين أفراد المجتمع ولا يتم التواصل ولا يكون إلَّا بالوقوف على أرض مشتركة من الثقافة والرؤية بين المتكلم والسامع.

ولا يفوتنا بيان أنَّ ابن خلدون قد وضع عدة عوامل اجتماعيّة لها تأثير مباشر وغير مباشر في حال اللغة، وحدةً وتنوعًا، وقوةً وضعفًا، وغنيً وفقرًا ... وغيرها، وهي عوامل مزدوجة الأطراف، أبرزها (2):

السلطان والدين.

الاختلاط والعزلة.

الزمان والمكان.

ومن إيجاز ما تقدم تبيّن لنا أنَّ ابن خلدون كان رائداً من رواد الفكر اللغويّ الاجتماعيّ، الذي تعمقت أبعاده، واتسعت جوانبه، وأسّس ما يعرف في العصر الحديث العلم المعروف ب (علم اللغة الاجتماعيّ).

وممّا يؤكد هذه الحقيقة اتفاق ابن خلدون مع علماء اللغة الاجتماعيين في أساسيات هذا العلم وجوهرياته، ومن وجوه هذا الاتفاق ما يأتي (3):

1 - اللغة ظاهرة اجتماعيّة أو هي عرف واصطلاح.

2 - العلاقة بين اللغة والمجتمع علاقة تأثير وتأثر.

3 - تنوع اللغة بتنوع المجتمعات وما تنتظمه من عوامل اجتماعيّة وثقافيّة.

ص: 45

1- المقدمة 1384/3.

2- ينظر: نفسه 1/ 900 - 904.

3- ينظر: علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر / 135 - 136.

كالحكم والدين والزمان والمكان، والاختلاط والعزلة.

4 - وحدة اللغة دليل على وحدة الثقافة، وتنوعها دليل اختلاف الثقافات، وهو أمر يؤدي إلى ضعف الهوية القوميّة أو انهيارها.

5 - اللغة مرآةٌ مُظهِرة لحياة الناس وأنماط سلوكهم وأعرافهم وتقاليدهم، وقديمًا قالوا: " إذا فتحت فاك عرفناك" (1)، أي أنَّنا ندرك من أنت وما وضعك الاجتماعيّ، وما نوع ثقافتك، وما نوع صنعتك، بمجرد أن تبدأ بالكلام. على أنَّ الإمام علياً (علیه السلام)، سبق ابن خلدون في إيضاح هذه الحقيقة حين قال: " تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَحْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ " (2)، تلك المقولة الواردة في نهج البلاغة، الذي يمثل بحق أكثر النصوص الأدبية ثباتًا وديمومةً وانتشارًا في فكرنا الإسلاميّ بعد القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف؛ لأنَّ مضامينه تستجيب للحالات المختلفة في المواقف الإنسانية، من قبيل صراع الإنسان استتثارًا لكرامته وتقدمه، وفي تعاونه مع المجتمع، وفي تصنيف الفئات وبيان روابطها ... وسواها، ممّا سوف يكشف عنه قابل هذا البحث إنْ شاءَ الله تعالى.

إنَّ أغلب الآثار الأدبيّة والثّقافيّة وقتيّة ومحدودة؛ لأنَّها تصدر بتأثير عوامل اجتماعيّة معيّنة، فتلبي حاجات عقليّة واجتماعيّة، ثم تفقد قيمتها بزوال ذلك العامل المُحفِّز، ولا يكون لها من الأصالة والعمق والعموميّة ما يهيئ لها أن تتعدى محيطها الخاص زمانًا ومكانًا، لكن لا يمنع هذا أن تكون لبعض الأُمم آثار أدبيّة وثقافيّة تبقى خالدة لا ينال من جدتها الزمان؛ لأنَّ البحث فيها يدخل في الكيان الصميميّ لتلك الأُمم، فهي لذلك تُعدُّ عند هذه الأُمم خالدة ما دام لها كيانٌ، وصفوةُ تلك الآثار ما.

ص: 46

1- مثل عربيّ قديم لم أجده في مجمع الامثال للميداني (ت 518 ه).

2- نهج البلاغة، حكمة: 392 / 546.

يُعدُّ ملكاً للإنسانية كلّها، في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، فهي لم توضع لفريقٍ دون آخر، ولم يراعَ فيها شعبٌ دون شعبٍ، وإنَّما خوطب بها الإنسان أنَّي وجد وكائن من كان.

يُعدُّ نهج البلاغة من الآثار القليلة في عددها العظيمة في قيمتها، وسواء نظرنا له شكلًا أو مضمونًا، وجدناه أثرًا تقل نظائره في التراث الإنسانيّ الضخم، فقد قيل في بيان عظمته: "إِنَّهُ دونَ كلامِ الخالقِ، وفوقَ كلامِ المخلوقين" (1)، فهو كتاب إنسانيّ " تتحول الأفكار فيه إلى أنغام، وتتحول الأنغام فيه إلى أفكار، ويلتقي عليه العقل والقلب، والعاطفة والفكرة، فإذا أنت من الفكرة أمام كائن حي متحرك ينبض بالحياة، ويمور بالحركة ... وهو إنسانيٌّ باحترامه للإنسان والإنسانيّة، وإنسانيٌّ باعترافه للإنسان بحقوقه في عصرٍ كان الفرد الإنسانيُّ فيه عند الحكّام هباءةً حقيرةً، لا قيمة لها ولا قدر، إنسانيٌّ بما يثيره في الإنسان من حب الحياة والعمل لها في حدودٍ، تضمن لها سموها ونقاءها " (2)، ولهذا وغيره يبقى (نهج البلاغة) على الدهر أثراً من جملة ما يحويه التراث الإنسانيّ من الآثار القليلة التي تعشو إليها البصائر، إذ تكتنفها الظلمات.

ولما كان ابن خلدون قد سجَّل في (مقدمته)، حدثاً علمياً فيما يخصُّ فكرة المجتمع، حينما جعل منها علماً قائماً بنفسه، يفترق عن الفلسفة في مادته، وهي الحياة الاجتماعيّة، ويفترق عنها أيضاً في منهجه، وهو الملاحظة، ويفترق عنها في غايته، وهي تعرّف أحسن الوسائل لتنمية الحياة الاجتماعيّة. ولما كان (أوغست كنت) (3) عالم).

ص: 47

1- شرح نهج البلاغة 24/1.

2- دراسات في نهج البلاغة، محمد مهدي شمس الدين / 17، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، ط 1،2007م.

3- أوغست كونت (1857 - 1798) فيلسوف فرنسيّ، أسس المذهب الوضعيّ القائم على تمجيد العلم ورفض الميتافيزقيا بمعناها التقليديّ، فالعصر في نظره عصر فوضى فكرية، لذا كان يرى أنّ الاصلاح الفكريّ هو أكثر الاعمال اهتماماً، وله كتبٌ، منها: (مشروع الاعمال العلمية الضرورية لإعادة تنظيم المجتمع) وكتاب (دروس في الفلسفة الوضعيَّة) وكتاب (مذهب السياسة الوضعيَّة). (ينظر: معجم في اعلام التربية والعلوم الإنسانيَّة / 28).

الفلسفة الوضعيّة في عصرنا الحديث قد أعطى فكرة المجتمع الشيء الكثير، حتى أصبح لها دوائر خاصة تعرف اليوم بدوائر المعارف الاجتماعيّة يبقى التساؤل قائماً عن صلة (نهج البلاغة) بهذا كلِّهِ.

إنَّ فكرة المجتمع في نهج البلاغة لها مكان مرموق بين ما اشتمل عليه من نصوص، فسِرُّ عظمة هذا الكتاب هو إيمانُ مُنشئهِ المُطلق بكرامة الإنسان، وحقِّهِ المُقدس في الحياة الحرَّة الشريفة، وأنَّ هذا الإنسان مُتطوّر أبداً، وأنَّ الجمود والتقهقر والتوقف عند حال من أحوال الماضي أو الحاضر ليست إلّا نذير الموت ودليل الفناء، وقد عبر عن قاعدة التّطوّر هذه بقوله: " لا تفسروا أولادكم على أخلاقكم فإنَّهم مخلوقون لزمانٍ غير زمانكم" (1)، ومثل هذه القاعدة الاجتماعيّة التي تتناول المسلك الإنسانيّ كلَّهُ، توجِّه كلَّ نشاطٍ، وتراقب كلَّ عملٍ، قال الإمام علي (علیه السلام): " من تساوى يوماه فهو مغبون" (2)، فالتصريح بأنَّ الغبن لا يلحق الجماعة من الناس إلّا إذا استوى حاضر هم وأمسهم، ولا يكون ذلك إلّا بالانسياق مع تيار الحياة الذي لا يهدأ.

وقليل جدًا من عظماء التاريخ من أسس نظريات في الاجتماع بلغةٍ مُعبرةٍ مُقتضبةٍ واعيةٍ. فهو القائل: " الاحتكاك جريمة " (3)، و: " مَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ " (4)، و: " الذنب الذي لا يغتفر هو ظلم العباد بعضهم لبعض" (5)، ثم وصف الإمام الناس بأنَّهم: " طَبَقَاتٌ لَا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَلَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ" (6) وغير ذلك من الأقوال التي تثبت حقيقة أنَّ الإنسان مدني بالطبع، أي أَنَّهُ خُلِقَ خلقة لا بُدَّ معها من أن يكون منضمّاً إلى أفراد من بني جنسِهِ، ومتمدناً في مكان بعينِهِ..

ص: 48

1- شرح نهج البلاغة، 1/ 210.

2- نهج البلاغة 20/ 36.

3- نفسه 20/ 113.

4- نهج البلاغة 328/ 534.

5- نفسه، 23/19.

6- نهج البلاغة، كتاب / 432/53.

فإذا راح المحدثون من علماء الاجتماع يضعون القوانين وينظمون الدساتير على أساس هذا الوعي الكريم، وينسبون اختراع (علم الاجتماع) إلى ابن خلدون أو إلى (أوغست كنت)، ويثبت ذلك في الدوائر الاجتماعيّة، فإنَّنا لا نريد أن ننسب ذلك إلى الإمام علي (علیه السلام)، لأنَّهُ لم يقصر نفسه على اختراع العلوم وإنْ كان قد شارك في هذا المجال الإبداعيّ، فاخترع علم الكلام وعلم العربيّة، بل كان همّه الكبير تطبيق المثل العليا الإنسانيّة والصيغ الصحيحة في بناء المجتمع الأمثل المتكامل، لقد فكر الإمام (علیه السلام) في المجتمعات التي حكمها وفكر في أفضل الطرائق والوسائل التي تنمي حياتها الاجتماعيّة، وترتفع بها إلى الذروة من الرفاهية والقوة والأمن مع ملاحظة أنَّها تدين بالإسلام، وأنَّ شؤونها واقتصادها وحربها وسلمها وعلائقها الاجتماعية تخضع كلّها لقوانين الإسلام " وقد هداه تفكيره إلى نتائج باهرة في التنظيم الاجتماعيّ، فالحكم وضرورته والنزعة القبيليّة وعقابيلها وشغب الغوغاء ونتائجه ودعامات المجتمع ومقوماته والطبقات الاجتماعيّة وآلياتها، كلُّ ذلك خصَّه بمزيد من البحث والتفكير " (1) ويقيناً لو أنَّ الرضي جامع (النهج) قد دوَّنَ لنا ما وقع إليه من كلام الإمام علي (علیه السلام) ولم يؤثر الفصيح الباذخ وحده لانتهى إلينا من ذلك شيء عظيم، ومع ذلك جاءت ألفاظ (نهج البلاغة) مشحونة بطاقة إيحائيّة تعبيريّة عالية، فأثارت فجوة ذهنيّة في الأنساق اللغويّة معتمداً بذلك على ثقافة المتلقي وما يحمله من موروث، وخبرات وتجارب تساعده على الوصول قدر الإمكان إلى الفكرة التي يريد الإمام إيصالها في أطار اجتماعيّ معين، بمعنى أنَّهُ ليمكننا الحديث عن سمات المجتمعات التي عاش فيها الإمام من غير الحديث عن لغةِ كلِّ مجتمع وثقافته، يؤثر فيها ويتأثر بها؛ لأنَّ اللغة عاملٌ أساسيّ في كلِّ التنظيمات الأساسية للمجتمع كالدين والتربية والعدل ... وسواها.

ومن الانجازات العامة للإمام علي (علیه السلام) في المجتمعات التي عاش فيها، تأسيسه جهاز (الشرطة)، وقد سمّاهم بهذا الاسم؛ لأنَّهُ شارطهم على الجنة (2) وهو أول.

ص: 49

1- دراسات في نهج البلاغة / 24

2- ينظر الفهرست، ابن النديم / 223، تحقيق: رضا تجدد، قم.

من أشار إلى استعمال التاريخ الهجريّ الذي كانت بدايته من أول هجرة النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) (1) وهو الذي أشار على الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بتدوين الدواوين (2) وأمر كذلك بسك العملة في البصرة سنة (40 هجرية) (3)، وهو الذي نقل عاصمة الخلافة الإسلاميّة من المدينة إلى الكوفة في العراق ممّا جعلها رسالة عاجلة لإفهام الذين جاؤوا، أنَّ التّطوّر الحضاريّ إنَّما يأتي من التغيير، وهو أول حاكم أصرَّ على تطبيق حقوق الإنسان.

ومن خصائص الإمام تطويره المفهوم الأخلاقيّ للحرب، فهو لا يبدأ بحرب إلّا إذا هوجم ولا ينازل أحدًا إلّا إذا دعاهُ لذلك، وكان يبدأ الحرب بالموعظة الحسنة ثم الحجة القاطعة ثم يدين فعل أعدائه، فإذا لم ينفع ذلك كلُّهُ بدأ بالحرب (4).

وفي السياسة طبق الإمام السياسة المثاليّة الواقعيّة لا النفعيّة التبريريّة، وهو أوّل من فرق بين الشهود بقوله: أنا أوّل من فرق بين الشاهدين إلّا النبي دانيال (علیه السلام) (5) وهو أوّل من وضع صناديق وغرفا للشكوى (6)، وأسس الدفاتر ودواوين الخراج والأموال (7) وغير ذلك.

لذا تبرز أهمية هذه الدراسة من ناحيتين، هما:.

ص: 50

1- ينظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر (علي بن الحسين / ت 571 ه) 1/ 43، تحقيق: علي شيريّ، دار الفكر، بيروت، 1415 ه.

2- ينظر: تاريخ الأمم والملوك، الطبريّ 278/3، الاعلمّي، بيروت.

3- ينظر: الإمام علي أسد الإسلام وقديسه، روكس بن زايد العزيزيّ / 152، ط 2، بيروت، (1399 ه - 1979 م).

4- ينظر: ملامح من عبقرية الإمام، مهدي محبوبة / 128، ط 1، بيروت، (ب.ت).

5- ينظر: مناقب آل أبي طالب، ابن شهر اشوب 2/ 193 (محمد بن علي / ت:588)، المطبعة الحيدريّة، النجف 1376 ه / 1956م.

6- ينظر: ملامح من عبقريّة الإمام، مهدي محبوبة / 128.

7- ينظر: أعلام نهج البلاغة، السّرخسيّ - علي بن ناصر، (ت/ ق 6) / 30، ط 1، طهران، 1415 ه.

1 - إنَّ علم اللغة الاجتماعيّ مازال في حيّز التنظير وقد كُتِب فيه عدد من الكتب و البحوث أبرزها:

أ - علم اللغة الاجتماعيّ، د هدسن، ترجمة محمود عياد.

ب - علم اللغة الاجتماعيّ، د. كمال محمد بشر.

ج - مجموعة من كتب (اللغة والمجتمع).

ولم تغادر هذه الكتب ميدان التنظير لأُسس (علم اللغة الاجتماعيّ)، وتأتي هذه الدراسة لتنقل هذا العلم إلى حيّز التطبيق، وهو الواقع الحقيقيّ لميدان هذا العلم؛ لأنَّهُ فرع من (علم اللغة التطبيقي).

2 - تناولت هذه الكتب بعض خصائص المجتمعات الحديثة في جوانبها الميدانية بخلاف هذه الدراسة التي تناولت اللغة الأدبية في نصوص (نهج البلاغ) بالبحث والدراسة، كاشفةً عن البنى الاجتماعية لتلك المجتمعات التي قيلت فيها، فظهرت تقاليد هذه المجتمعات وعاداتها وأعرافها وثقافاتها وتاريخها وغير ذلك من المضامين الاجتماعية في لغة (نهج البلاغة).

ويوُّد الباحث أنْ يبيّن أنَّ هذه الدراسة في الأغلب، دراسة مضامين وليست دراسة أشكال أو تراكيب إلّا فيما يتعلق بالمضامين نفسها من معان أو علائق، بخلاف ما وقع بين يدي الباحث من رسائل و اطاريح لغويّة ذات منحى اجتماعيّ، مثل: (الألفاظ الاجتماعيّة في لسان العرب) لمحمد صنكور، و (الألفاظ الاجتماعيّة في المعلقات السبع) لندى الشايع، التي ركَّزت في الشكل لا المضمون، واطلع الباحث على دراستين مهمتين في هذا الميدان، الأولى: (اللغة في الثقافة والمجتمع، مع تصور مبدئي لمشروع أطلس اللهجات الاجتماعيّة في مصر) للدكتور محمود أبو زيد، والأُخرى: (اللغة والجماعة في المغرب العربيّ) لجلبيز عزانغيوم، ولكن تبقى هذه الدراسات مقصورة على المجتمعات الحديثة أما المجتمعات القديمة فلا سبيل لمعرفتها إلّا من لغة النصوص التي قيلت فيها، ولهذا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تُعدُّ الأنموذج الأوّل لدراسة علم اللغة الاجتماعيّ (أسسه ومفاهيمه) في ضوء نصِّ أدبيِّ

ص: 51

عالٍ هو (نهج البلاغة)، الذي يظهر واقع المجتمعات التي قيلت فيها، فهو ميدان واسع وباب مفتوح للباحثين في تراثنا الأدبيّ على وفق مفهوم علم اللغة الاجتماعيّ؛ للكشف عن واقعيّة المجتمعات التي أنشئ فيها النهج.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ مبادئ مدرسة النقد الجديد التي ظهرت في فرنسا عام 1965 م، تقترب من النقد الذي وجهه الإمام علي (علیه السلام) في خطبه للمجتمعات عموماً وللأفراد والفئات والطبقات في كلِّ مجتمع خصوصًا، إذ ترى هذه المدرسة أنَّ النقد الأدبيّ (أسسه، ومفاهيمه) الرئيسة ليست حقائق مطلقة تصدق في كلِّ مكانٍ، بل هي تتغير مرة تلو الأُخرى؛ نتيجة التغيرات التاريخيّة والثّقافيّة والاجتماعيّة، ففي فرنسا مثلاً مرَّ النقد الأدبيّ بسلسلة من التغيرات الجوهريّة عبر مراحل التغير الاجتماعيّ المتعددة لذلك البلد، لذا نرى أنَّ النقد الأدبيّ المعاصر يتميّز باعتماده على العلوم الاجتماعيّة مثل: علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة اعتماداً يكاد يكون كاملاً.

وظهرت على أساس مدرسة (النقد الجديد) عدة دراسات انصبت أغلبها على دراسة (راسين)، ومن أبرز هذه الدراسات دراسة (مارسيل بلوم) الموسومة ب (الموضوع الرمزيّ في مسرح راسين)، معتمدةً على أساس التحليل الاجتماعيّ لأعمال راسين، ومحاولة فكّ رموزها معتنقة في ذلك حقيقة مسلمة رئيسة مؤداها: إنَّ العمل الأدبيّ يكشف عن جوهر شخصيّة خالقه من جهة، وعن ثقافة المجتمع الذي قيل فيه من جهة أُخرى (1).

إذًا ليس من المعقول أن يكون (نهج البلاغة) قد ولد نتيجة اختراع فرديّ من غير اعتمادٍ على معطيات اجتماعيّة للفرد والجماعة، ومن غير المعقول أيضًا أنَّ شكلًا أدبيًا كنهج البلاغة تميّز بهذا الغنى الاجتماعيّ، قد وجد وبقي قرونًا طويلة، ودرسه كتاب وعلماء وباحثون يختلف بعضهم مع بعض اختلافًا بالغًا، وينتمون إلى بيئات مختلفة وإلى قوميات متباينة عبر سلسلة من الزمان، من غير أن توجد علاقة دالة بين مضمون هذا الشكل الأدبيّ وأكثر الجوانب أهمية في الحياة الاجتماعيّة..

ص: 52

1- التحليل الاجتماعيّ للأدب، السيد يسين / 24 - 25، ط 3، مكتبة مدبوليّ، القاهرة، 1988م.

نهج البلاغه

فِي ضَوْءِ عِلْمِ اللُّغَةِ الاجْتِمَاعِيِّ

الفصلُ الأوَّلُ

سماتُ الإمامِ (علیه السلام) السّلوكيّة وأثرُها في المُجْتَمَعِ

ص: 53

الفصلُ الأوَّلُ

سماتُ الإمامِ (علیه السلام) السّلوكيّةُ وأَثرُهَا فِي المُجْتَمَعِ

مدخل:

لقد انفرد كتاب نهج البلاغة بسمات قلما نجد لها مثيلًا في أي نصِّ إسلاميِّ آخر سوى القرآن الكريم والسُّنّة النبويّة الشريفة، فهو اليوم، وبعد أربعة عشر قرنًا من عهده، يحافظ على الحلاوة والطلاوة، والقدرة نفسها على تحريك العواطف والأحاسيس، تلك التي كانت في زمانه، على الرغم من كلِّ ما حدث من تحوّل في الأفكار والأذواق والثقافات وتغيّرها؛ لأنَّ كلماته لا تحدُّ بزمانٍ أو مكانٍ، لما اشتملت عليه من اللفظ المنتقى والمعنى المشرف في تأدية الوظائف الاجتماعيّة واللغويّة، ولما احتوتهُ من جوامع الكلم في أسلوبٍ متساوق الأغراض، ويُعدُّ في الذروة العليا من النثر العربيّ الرفيع، ووظائفه عالميّة الوجه إنسانيّة الهدف من حيث إنَّها تتجه إلى كلِّ إنسانٍ وكلِّ مجتمع، ولكلِّ زمان ومكان.

إنَّ مضامين كلمات (نهج البلاغة) وتراكيبه شغلت الإنسان بكلِّ أبعاده، فرمت تحريره من ربقة الجهل، وأنارت عقله بالعلوم والمعارف، تمهيداً لإيقاظه من سباته، وبعثه على التأمل في الكون وما فيه من أنظمة ونواميس وما يحمله من إرادة خفيّة دقيقة التنظيم، ليخلص من ذلك كلِّه إلى الإيمان بالله خالق الكون وواهب الحياة.

وإنَّ المضامين الخالدة في البناء اللغويّ توحي إلى الإنسان أن يتقي الله في دنياه، ويعمل لدنياه ولآخرته، ويعيش في حياته ببساطة وقناعة في ظلِّ علاقات اجتماعيّة وروابط حيويّة تنبع من المسؤولية بالتعهدات الاجتماعيّة والمطالب الحياتيّة للناس كافة.

ص: 55

هذه المشاركة في الحياة، فرضت على الإمام علي (علیه السلام) أنْ يعيش لغيره كما عاش لنفسه في مستوى واحد من الحماسة والاهتمام، فاتخذ وظائف اجتماعيّة متعددة، ظهرت في بنائه اللغويّ، تبعًا للأحوال والأحداث التي تحيط بالنصِّ.

يضم هذا الفصل من الدراسة عرضًا لسمات الإمام (علیه السلام) السلوكية وأثرها في المجتمع، وهي في ثلاثة مباحث:

ص: 56

المبحثُ الأوّلُ / لغةُ التنشئةِ الاجتماعيّةِ في (نهجِ البلاغةِ)

حين دراسة وظيفة أية لغة من اللغات يمكننا الانطلاق من مظهرين: احدهما في عدِّ اللغة وسيلة تواصل؛ لتمكين الأفراد من تبادل المعلومات بعضهم مع بعض، وهذا المظهر واقعيّ، يمكن إدراكه بسهولة؛ لأنَّهُ المظهر الأكثر تلمسّا في اللغة، ومن شأن الاهتمام به في المقام الأوّل أن يقودنا إلى الحديث عن المظهر الأخر: الجماعات اللغويّة؛ لأنَّها جماعات بينها تفاهم لغويّ، يمكن ربطه بعناصر اجتماعيّة أُخرى كمستوى العيش والسكن والنشاط المهنيّ ... وسواها، وفي هذا المستوى تنجز الدراسات السُّوسيولسانيّة (اللغويات الاجتماعيّة)، الخاصة باللغة والتواصل.

وهذه الوظيفة مهمة جداً في دراستنا، ولكننا سنتحدث عنها في الفصل الرابع من هذه الدراسة إنْ شاء الله تعالى. أما في هذا الفصل فسنتناول المظهر الثاني من وظيفة اللغة، الذي يقدم لنا تصوراً أكثر شموليّة من المظهر الأوّل؛ لأنَّ اللغة إنْ كانت تَصلحُ للتواصل فهي تصلح أيضًا - وربما أساسًا - للوجود. فالفرد يشيّد هويته داخل هذه العلاقة من التواصل والوجود.

ومن المظهر الآخر هذا، تُحقق التنشئة الاجتماعيّة للفرد وهيكلة وجوده الاجتماعيّة، هذه اللغة التي تدخل الفرد في علاقته في المجتمع، وتدخله في عملية مزدوجة، إذ يعترف له بهوية - هوية عضو في داخل المجتمع - ويحصل على اعتراف مقابل قبول قانون الجماعة، بهذا المعنى؛ فاللغة هنا تعني تحديد البنية الرمزيّة للجماعة (1).

تُعدُّ عملية التنشئة الاجتماعيّة من العمليات الحيويّة المستمرة التي لا تقتصر على مرحلة عمريّة معيّنة، فهي تلازم الفرد من المهد إلى اللحد.

ص: 57

1- اللغة والجماعة في المغرب العربيّ، جلبير غرانغيوم / 2، ترجمة: محمد اسليم، كتاب منشور على شبكة الانترنیت موقع http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/communaute.htm

وتعرف بأنَّها العملية التي يكتسب منها الفرد المعارف والمهارات (القدرات) التي تمكنه من التواصل الاجتماعيّ مع الجماعة، وهي من أبرز العمليات الاجتماعيّة وأخطرها في حياة الفرد، فعليها تعتمد مقومات شخصيته، ومن طريقها يتكيف الفرد أو لا يتكيف مع بيئته. وهي كذلك عملية تربويّة لا تتم في المنزل فقط، بل يشارك المعلمون وأفراد المجتمع فيها، وهي عملية مستمرة ولا سيما انتقال الفرد فيها إلى مجتمع جديد، ويطلق عليها التنشئة الاجتماعيّة في الطفولة، والتَّطبيع الاجتماعيّ في المراهقة والكبر.

يكتسب الفرد اللغة والعادات والتقاليد، ويكوّن اتجاهات وقيماً. وتتأثر التنشئة الاجتماعيّة بعدة عوامل منها: المعتقدات السائدة، والظروف السياسيّة، والمستوى الاقتصاديّ والتعليميّ والفكريّ للآباء.

ووظيفة التنشئة الاجتماعيّة هي نمو الفرد اجتماعيًّا، بحيث يتكيف فيها مع المجتمع ويتشرب عاداته وسلوكياته، ويصبح عضوًا منتميًا إليه ومواليًا له، وتشتمل هذه الوظيفة على عدة مستويات، هي:

1 - اكتساب الفرد ثقافة المجتمع في أثناء اكتسابه اللغة والعادات والتقاليد وأنماط السلوك السائدة والقيم الخاصة بالمجتمع، وبذلك تحدد هويته الاجتماعيّة ويتحول إلى كائن اجتماعيّ حامل لثقافة المجتمع، قادر على نقلها للأجيال الأُخرى فيما بعد مثلما نقلت إليه.

2 - إشباع الفرد حاجاته، فإذا لم تلبِّ حاجات الفرد المعرفيّة والوجدانيّة والمهاريّة في ظلِّ الثقافة السائدة في المجتمع ظهرت هناك فجوة بين الفرد ومجتمعه، إذ يميل عدد من الأفراد إلى العزلة والاغتراب والانطواء والهجرة في كثير من الاحيان.

3 - التَّكيّف مع الوسط الاجتماعيّ.

4 - تحقيق عملية التَّطبيع الاجتماعيّ التي ترتبط بوظيفته (نمط السلوك) التي يؤديها الفرد في المجتمع أو بالوظيفة التي يشغلها

ص: 58

لذا لا يمكن أنْ تحقق التنشئة الاجتماعيّة بغير اللغة، فللكلمات رموز أو علامات تشير إلى أشياء في مواقف وتحمل معاني الأشياء في تلك المواقف، ومن طريق هذه الرموز يستطيع الفرد أن يستجيب للأشياء حتى في حالة عدمها في مجاله الحسِّيّ ِ المباشر، ومن طريق اللغة يتمكن الفرد من تحديد سلوكه سلفًا فيما يخصُّ المواقف المستقبليّة، وهذا هو أساس عملية التفكير (1).

لقد شاركت في دراسة اللغة كثير من العلوم الإنسانيّة، ومنها: (علم النفس الاجتماعيّ، وعلم الاجتماع، وعلم نفس النمو، والفلسفة وعلم اللغة الاجتماعيّ) ويكتسب الأخير منها أهمية كبيرة في دراستنا؛ لأنَّهُ الكاشف عن الخبرات والتنبيهات التي يتعرض لها الفرد في سني عمره الأولى، حتى اكتمال تشكيل شخصيته في المستقبل من طريق لغته وسلوكه الكلاميّ الكاشف عن الإمكانات والاستعدادات الموروثة، وما يحصل لها من تفاعل مع البيئة، يكتسب الفرد في أثنائها السلوك الاجتماعيّ المناسب للبيئة الاجتماعية والثقافية، وهذا يعني أنّها عملية تعلم اجتماعيّ، تجعل الفرد المتعلم عضوًا في أُسرته أو مؤسسته أو مجتمعه.

ولا يخلو نهج البلاغة من التوجيهات التربويّة التي تعنى بتشكيل عقل الطفل وشخصيته، وتنمية ملكته، هادفةً من ذلك إلى تنشئة الطفل تنشئة إسلاميّة صحيحة، (فتكبر) معه الفضائل.

تنشئة الإمام الاجتماعية:

انطلق الإمام علي (علیه السلام) في تنشئته للمجتمع من منظور إسلاميّ، تجسد في نشأتِهِ (علیه السلام) الاجتماعيّة؛ إذ ولد في بيئة محطمة روحياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، يسفك أهلها الدماء، ويقطعون الأرحام، ويعبدون الأصنام، ويتفشى فيهم الجهل والفتنة (2).

ص: 59

1- ينظر: أساسيات التوافق النفسيّ والاضطرابات السلوكية والانفعاليّة (الأسس والنظريات) د. صالح حسن أحمد الداهريّ / 322، ط 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2008 م.

2- ينظر: التاريخ الإسلامي العام، د. علي إبراهيم حسن / 125، ط3، القاهرة، 1963م.

كما جاء عنه (علیه السلام): " إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله و سلم) نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ، وَأَمِيناً عَلَى التَّنْزِيلِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينِ، وَفِي شَرِّ دَارٍ، مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ، وَحَيَّاتٍ صُمٍّ، تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ، وَتَأْكُلُونَ الْجشِبَ، وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ، الْأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةٌ، وَالْآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبَةٌ " (1).

لقد سمته أمهُ (حيدره) فغيّرهُ أبوهُ وسمّاهُ (علياً) (2)، وقد ذكر المؤرخون أنّ اسمه بالعبرانيّة (الهيولى) وبالسِّريانيّة (مينا)، وفي التوراة (إيليا)، وفي الزبور (أريا) (3).

وكَفَلَه النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) بعد أن أشار على العباس بن عبد المطلب أن يخففا عن كاهل عمه أبي طالب، فأخذه النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ليربيه، وقد وصف الإمام (علیه السلام) حاله قبل أن يحتضنه الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) قائلًا: " مازلتُ مظلوماً مذ قبضه الله حتى يوم الناس هذا، ولقد كنت أُظلم قبل ظهور الإسلام، ولقد كان أخي عقيل يذنب جعفر فيضربني " (4)، هذه المظلوميّة التي جعلت من الإمام رائدًا في الأدب والإبداع، إذ إنَّ الإنسان الذي يعاني هو نفسه الإنسان الذي يبدع، وهو في نظر (برجلر) أكثر الناس معاداةً للنظم الاجتماعية الظالمة؛ لأنَّهُ يكتب ليحلَّ صراعاً داخليّاً، سببته تلك النظم السائدة (5).

أقام الإمام (علیه السلام) مع النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) اثنتي عشرة سنة قبل النبوة، وثلاثًا عشرين سنة، ثم عاش ثلاثين سنة بعد وفاة النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) (6)..

ص: 60

1- نهج البلاغة، منتدى دار الإيمان، مركز الإشعاع الإسلاميّ 26 / 69.

2- ينظر: مقاتل الطالبين علي بن الحسين الملقب بأبي الفرج الأصفهاني (ت 356 ه) / 14، تحقيق: كاظم المظفر، ط2، المكتبة الحيدرية، النجف.

3- ينظر: الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبيّ (ت 334 ه) / 92، ط 4، موسسة البلاغ، لبنان، 1411 ه، 1991م.

4- السيرة النَّبويَّة، ابن هشام محمد بن إسحاق المطلبيّ (ت 151 ه) 1 / 162، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1383 ه.

5- ينظر: التفسير النفسيّ للأدب، د. عز الدين إسماعيل / 7، دار المعارف، مصر، 1963 م.

6- ينظر: تاريخ أهل البيت كبار المحدثين والمورخين / 7، تحقيق: رضا الحسينيّ، ط 1، 1410 ه.

وهي سيرة طويلة كان الإمام (علیه السلام) فيها دائم الصلة بالنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) منذ طفولته التي يصفها في نهج البلاغة بوصفها أبرز مرحلة من مراحل التربية والتعليم بقوله: " وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَ الْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَ أَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَ يَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ وَ يُمِسُّنِي جَسَدَهُ وَ يُشِمُّنِي عَرْفَهُ وَ كَانَ يَمْضَغُ الشَّيْ ءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَ لَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، وَ لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ (صلی الله علیه وآله) مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَ مَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ، وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ يَأْمُرُنِي بِالاقْتِدَاءِ بِهِ. وَ لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَ لَا يَرَاهُ غَيْرِي، وَ لَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) وَ خَدِيجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ.

وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ (صلی الله علیه وآله)، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ، وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ" (1)، إذا كان الطفل يدخل عملية التنشئة الاجتماعية، منذ مرحلة انعقاد النطفة في الرّحم، وتشكيل الجنين، فإنَّ هذه العملية في الواقع لا تتحقق بعمق إلّا بوصوله إلى اللغة، وهو أمر يتم في المحيط الأول، أي في المحيط الأُسريّ، فالطفل لا يحصل على صفة عضو في الأُسرة إلّا بالكلمات التي يسمعها ثم يرددها، وفضلًا عن ذلك فإنَّ تسميته نفسها تعود إلى هذا المظهر بالضبط؛ إذ يقال له (In Fans) (الذي لا يتكلم) (2)، فالإمام علي (علیه السلام) حين يصف علاقته بالنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) يبدأ فيها منذ أن أصبح ولدا قادرًا على التكلم وترديد العبارات؛ لذلك وصف علاقته بالنبي بما حملته له ذاكرته الدالة على سنهِ آنذاك، فالعبارات: (القرابة القريبة) و(المنزلة الخصيصة) تدلُّ بنحوِ لا يقبل الشكّ على شدّة قربه من الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، ذلك القُراب الذي لا يدانيه فيه أحد من العالمين..

ص: 61

1- نهج البلاغة خطبة 192/ 301.

2- ينظر: اللغة والجماعة في المغرب العربي، جلبير غرانغنيوم / 7.